wiredFish トップ ⧫ その他の記事 ⧫ u-con Port pata-pata ⧫ 留守番ねこのための空調制御 ⧫ 開発ツール・測定器・工具類をそろえる

これまでに温度計測の方法、リモコン通信の方法、マイコンの選定など基礎検討を行ってきましたが、「とりあえず動くものを出来るだけ早く作り上げる」ことを最優先としているため、いずれも手抜きばかりで大した検討とも言えない結果となっていますが、今回から少しずつ具体的な開発に近づいていきます。

今回はH8 3052Fマイコンを使ったシステムの開発に必要なツール類を整理して購入したいと思います。実は以前に一通りのツールやマイコンボードを所有していたのですが、何年も使うことが無かったため2年ほど前に処分してしまいました。惜しいことをしました。処分したとたんに必要になることって、皮肉なことにわりと良くあるような気がします。

以下に必要なツール類をリストアップします。

● AKI-H8 3052Fマイコンボード

● AKI-H8マイコン用マザーボード

● 開発ソフト

● 電源(ACアダプター, 安定化電源)

● パソコン

● シリアルケーブル

● USBシリアル変換ケーブル

● 測定器類(テスター, オシロスコープ, ロジックアナライザ, ICクリップテストリード, みの虫クリップテストリード)

● 工具類(はんだごて, はんだごて台, はんだ, ソルダーウィック, フラックス, ニッパー, ワイヤーストリッパー, ラジオペンチ, ピンセット)

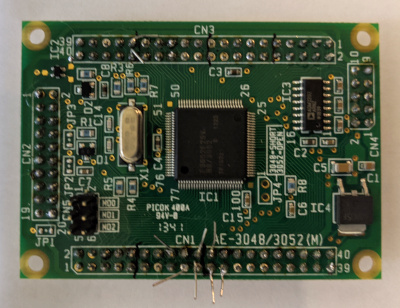

● 配線材料(電線, スズメッキ線)

H8 3052Fは100ピン 0.5mmピッチ QFPのマイコンですが、基板を起こしたりマイコンをはんだ付けする必ずしも必要はありません。秋月電子の「AKI-H8 3052Fマイコンボード」を利用すれば、マイコンを動作させるための5V 三端子レギュレータ、クロック回路、UARTドライバーなど必要最低限の回路が組み込まれていますのですぐにでもマイコンを使うことができます。

「AKI-H8 3052Fマイコンボード」には、動作クロックが20MHzのバージョンと25MHzのバージョンがあります。価格は20MHz版が2,700円、25MHz版が2,200円。なぜか低速版の方が高くなっています。今回は25MHz版を購入します。

AKI-H8 3052Fマイコンボード

AKI-H8 3052Fマイコンボード

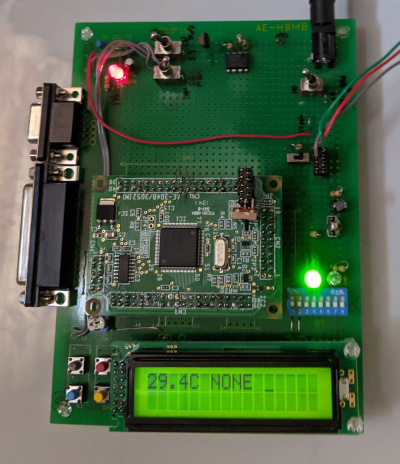

「AKI-H8 3052F用マザーボード」はピンヘッダーとピンソケットで「AKI-H8 3052Fマイコンボード」が直接刺さるようになっていて、UART用のDSUBコネクタ(フラッシュ書き込み用)、DCジャック、LED×2個、DIPスイッチ、プッシュスイッチ×4個、トグルスイッチ×2個(電源用とフラッシュ書き込み用)などの回路の他、ユニバーサル基板エリアもあって多少の回路を実装するスペースもあります。UART、DIPスイッチ、プッシュスイッチ、LEDはユーザープログラムで利用することができ、開発初期の動作確認には特に便利です。

秋月電子には「AKI-H8マイコン専用マザーボードキット」(1,800円)と「AKI-H8マイコン専用マザーボードキット(LCD付属版)」(2,400円)があります。H8 3048など古いH8ではフラッシュ書き込み電圧が12Vでしたが、H8 3052Fでは5Vで書き込めるようになったため、いずれのマザーボードでも電源周りを少し改造する必要があります。

UARTでパソコンにつながなくても、最低限の情報が表示できるように今回は"LCD付属版"を使います。

AKI-H8 3052Fマイコンボードと

AKI-H8 3052FマイコンボードとH8マイコンマザーボード

H8マイコンのプログラム開発では次のような開発ソフトが必要となります。

● アセンブラ

● Cコンパイラ

● リンカ

● オブジェクトコンバータ

● フラッシュ書き込みソフト

H8用プログラム開発ソフト

H8用プログラム開発ソフト

アセンブラで書かれたソースコードは可読性が悪く、大きなプログラムを作りにくく、後々のメンテナンスも大変になりますので通常はC言語(Cコンパイラ)を使ってプログラムを作成します。ただC言語で書かれたプログラムのmain()関数が呼ばれるまでの処理(スタートアップルーチン)はC言語では書けませんのアセンブラも必要となります。

リンカはアセンブラやCコンパイラが生成したオブジェクトファイルを結合し、アドレスを確定して一つの実行ファイル(ロードモジュールファイル)に結合します。

H8内臓のフラッシュメモリにプログラムを書き込むには、オブジェクトコンバータを使ってリンカの生成したロードモジュールファイルをモトローラS形式のHEXファイルに変換し、フラッシュ書き込みソフトを使って書き込みます。

上記の開発ソフトは秋月電子で販売されていますが、フラッシュ書き込みソフト以外のツール(アセンブラ, Cコンパイラ, リンカ, オブジェクトコンバータ)はH8用のGCC(及びbinutilなどの関連ソフト)を使うことも出来ます。

GCCの方がドキュメントがしっかり整備されていたり、インラインアセンブラが使えたり優れた点もあるし、個人的にはGCCを使った方がかっこいい気もします。将来的にはGCCを使いたいと思いますが、マイコンボードやマザーボードに付属のサンプルプログラムは秋月電子版の開発ツールの使用を前提としていますのでとりあえず秋月電子版の開発ツールを購入します。

H8 3052F用に改造したAKI-H8マイコン用マザーボードの電源はDC 5.5V~9Vです。AKI-H8 3052Fマイコンボードにはマザーボード経由でこの電源が供給されます。

システムの運用を開始した後はACアダプターから電源を供給したいと思いますが、デバッグ中は配線ミスやテストピンやプローブなどによるショートなど、何が起きるかわかりませんので安定化電源を使い電流制限をかけたいと思います。

ACアダプターについては単体で購入しても良いのですが、今回は …

● AKI-H8 3052Fマイコンボード(25MHz動作)

● AKI-H8マイコン用マザーボード(LCD付)

● AKI-H8/3052F開発ソフト(アセンブラ, リンカ, オブジェクトコンバータ, フラッシュ書き込みソフト)

● Cコンパイラ

● ACアダプター(NP12-1S0620: DC 6V 2A)

… がセットになった「AKI-H8/3052開発セット」を購入することにしました。

NP12-1S0620

NP12-1S0620(開発セットに付属のACアダプター)

安定化電源については、NICE-POWERのR-SPS3010(60V 5A)を購入することにしました。本当はもっとしっかりしたものを使いたいのですが、当面はこれで間に合わせたいと思います。中国製なので品質が心配ですが価格は6,500円前後です。

R-SPS3010

R-SPS3010

H8のプログラム開発には、筆者が日ごろ使っているWindows PC(Windows 10)を使用します。秋月電子版の開発ツールはWindows上で動作しますので問題なく動作するはずです。ちなみに、GCCを使えばLinux PCでもOKです(Mac OS X上でも動作するようです)。

H8 3052Fの内臓フラッシュメモリへのプログラム書き込みにはシリアルポートを使いパソコンのシリアルポートとH8マイコン用マザーボードのシリアルポート(DSUBコネクタ)をシリアルケーブルで接続します。

シリアルインターフェースは、USB規格が作られる前の時代にプリンタ、モデム、スキャナなど様々なデバイスとのインターフェースに用いられましたが、現在は特殊な例を除きほぼUSBインターフェースに置き換わっています。それ故に、現在ではほとんどのパソコンがシリアルポートを持ちません。そこで「USBシリアル変換ケーブル」を使ってパソコンのUSBポートをシリアルポートに変換する必要があります。

今回筆者は、秋月電子からWiretek Int'l Investment Ltd.のVE488を購入しました。さほど高度な技術を必要とするような商品ではありませんので、他の製品でも問題ないと思います。

VE488のケーブル長は約60cmありますので、ノートPCの側面のUSBポートに刺せば、そのままマザーボードのシリアルポートに刺すこともできます。しかし、将来リモコン機能をデバッグする際には、リモコンのLEDをエアコンの受光部に向ける必要がありますので、ケーブル長を延長するために1.8mのシリアルケーブル(ストレート結線, D-SUB 9ピン オス ←→ D-SUB 9ピン メス)も購入しました。

マザーボードのシリアルポートはDSUB 25ピン メスですが、未配線となっているDSUB 9ピン メスに配線すれば今回購入したケーブルが使えます。

シリアルケーブルは、基本的にはストレートケーブルを使いますが、マザーボード上で配線を入れ替えればクロスケーブルでもOKです。

パソコンとH8のシリアル接続

パソコンとH8のシリアル接続

電子工作を始めるにあたって、テスターは最低限用意しておきたい測定器です。テスターは少なくとも、(1) 抵抗値の測定、(2) 電圧値の測定、(3) 電流値の測定の機能を備えています。オシロスコープやロジックアナライザに比べると、地味な測定器ですが回路の基本的な動作状況を把握できる頼れる測定器です。

筆者は今回、オーム電機のマルチデジタルテスター TST-D10B を購入しました。1,000円前後の安いモデルですが、不便を感じたら買い換えていこうと思っての購入だったのですが … 実際に使い始めてみると、さっそく導通チェッカー機能が無い点が実際に使って見て不便かなと感じました。もう少し吟味してから購入すべきでした。

マルチデジタルテスター TST-D10B(オーム電機)

マルチデジタルテスター TST-D10B(オーム電機)

温度センサー出力電圧の様に、時間をかけて緩やかに変化するようなアナログ信号ならテスターでも測れますが、マイコンが扱う信号は基本的に高速で変化するデジタル信号です。その波形を見るには、オシロスコープやロジックアナライザが必要になります。

ロジックアナライザは、信号の'H' 'L'の変化を測定することができますが、'H' 'L'の間に存在する値を測定することは出来ません。これに対してオシロスコープは正弦波のように電圧が連続的に変化するアナログ信号やデジタル信号の立ち上がりや立下りの過渡的な電圧変化などを測定することができます。

このような特徴から、デジタル信号の測定にはロジックアナライザ、アナログ的な信号の測定にはオシロスコープを用いるのが基本です。

しかし、(本格的な)ロジックアナライザはオシロスコープに比べると高価で、筆者の経験した職場では数人が1台のロジックアナライザをシェアするような状況でした。また(本格的な)ロジックアナライザは、筐体サイズも大きく、通常は台車に乗せられていて作業スペースのかなりの部分を占有します(邪魔になる)。さらに、バスの測定を想定しているので、プローブが8本も16本もあって(オシロスコープはプローブ2本が基本)、つなぐのも面倒だし、つながなくてもプラプラとターゲット基板周りに散らばって作業スペース周りのエントロピーを増大させ、邪魔くさい気がします。

そんないろんなハードルがあって、デジタル信号であっても通常はオシロスコープを使ってデバッグすることも多いです。そして、「いよいよロジックアナライザを使わないとダメかな?」と気持ちが高まった所で、気合を入れて(?)使うのがロジックアナライザではないかな?と筆者は思っています。

以上のような理由から、オシロスコープは筆者がこの業界入ってから現在に至るまでメインの測定器であり続けています。

すでに書いたように、以前所有していたアナログオシロスコープは廃棄してしまったので、今回、USBでパソコンに接続してパソコン上に波形を表示するタイプの簡易オシロスコープ ─ Wiysond製(中国メーカー)のISDS205Aを購入しました。価格は9,000円弱。メインの測定器と豪語したわりにケチったと思われるでしょうが、予算が無いので仕方ありません。商品説明の日本語からすでに怪しさが濃厚に漂って来ますが、致命的なレビューも見当たらなかったため、全然使えないレベルではないだろうと思いますが、実物を見るまで不安も少なくありません。

簡易オシロスコープ ISDS205A(Wiysond)

簡易オシロスコープ ISDS205A(Wiysond)

オシロスコープでは、さんざん『ロジックアナライザ=めんどくさい』といったようなことを書いてきましたが、デジタル回路のデバッグではどうしてもロジックアナライザでなければ解決できない領域も存在します。

ロジックアナライザは、'H' 'L'の中間電位は測定できませんが、入力チャンネル数はオシロスコープに比べてはるかに多く、同時に多くの信号を取り込んで各信号間の時間差を測定することができます。2chのオシロスコープで二つの信号のタイミングだけで追っていた3ch以上の信号の全貌が、ロジックアナライザによって一気に見えて来ます。

パソコンのプログラムなら、Visual Studioの様な強力なデバッガもあるし、たとえ強力なデバッガがなくてもprintfデバッグでたいていのデバッグは出来たりしますが、組み込みプログラムでは、リアルタイム性が要求されることが多く、printfを使うとリアルタイム性が阻害されるため基本的に使えません。そこで、デバッグ用の出力ピンを何本か確保してデバッグ用の信号を出力するという方法が良く用いられます。デバッグ用の出力ピンを増やしていくと、すぐにオシロスコープの2ch入力では対応できなくなりますのでロジックアナライザの出番となります。

ロジックアナライザについても、オシロスコープと同じようにUSBでパソコンにつないで、パソコンに波形を表示する簡易ロジックアナライザを購入したいと思います。実は、10年ぐらい前にパラレルポートでパソコンにつなぐタイプの簡易ロジックアナライザを使っていて、それでもH8程度の処理には十分使い物になっていたので、今回も大丈夫だろうと思います。

今回はKKHMF(中国のメーカー)の24MHz 8チャンネル USBロジックアナライザを購入しました。価格は1,000円強(この後紹介する「ICクリップテストリード」より安い))。使い捨てでも良さそうな価格だけに、やはり不安になってきました。ロジックアナライザケーブルは付属しますが、グラバークリップは付属しないため、グラバークリップと予備のアナライザーケーブルも購入しました。

簡易ロジックアナライザ 24MHz 8チャンネル(KKHMF)

簡易ロジックアナライザ 24MHz 8チャンネル(KKHMF)

オシロスコープのプローブ先端は2.5mmピッチのピンヘッダなど狭い所をつかむには大きく、無理につかむと隣のピンとショートしそうになるのでプローブ先端にICクリップテストリードをつなぐこともあります。ロジックアナライザについても、プローブ(アナライザケーブル)が短くテストピンをつかみにくいことがありますので、先端にICクリップテストリードをつなぐことがあります。

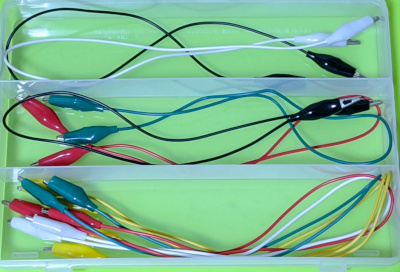

ICクリップテストリードは簡単に作れるのですが、単純な作業であまり面白くなく、面倒なので 0.1スケアー 500mm 6本セット(1,500円弱)を2セット購入しました。

ICクリップテストリード

ICクリップテストリード

ICクリップテストリードはプローブを延長したり狭い所をつかむのに便利ですが、ICクリップでつかみにくい所もあります。たとえば、テスター棒の先端。テスターで狭い所を掴もうとICクリップテストリードを繋ごうとしても、テスター棒の先端は太いのでICクリップではつかめません。そこで、みの虫クリップテストリードをテスター棒の先端につないで、みの虫クリップテストリードにICクリップテストリードをつなぐこともあります。

今回は、線径:約1.8mm 長さ:480mm 10本セット(350円)を購入しました。10本セットなので、今後、数年は補充する必要は無いと思います。

みの虫クリップテストリード

みの虫クリップテストリード

筆者が使っているはんだごては、30Wのセラミックヒーター型です。温度調節機能はありません。大きなパターンや端子にはんだ付けするときに、温度が足りないと感じますが、通常のはんだ付けではほとんど不便を感じません。電子部品のはんだ付けでは20W程度が良いとも言われますが、ディスクリート部品のはんだ付けでは30Wで問題ないと思います(筆者は0.5mmピッチのQFPにも30Wのはんだごてを使っています)。

筆者の愛用しているはんだごて(30W セラミックヒーター型)

筆者の愛用しているはんだごて(30W セラミックヒーター型)

はんだごてには、ニクロムヒーター型とセラミックヒーター型があり、一般にニクロムヒーター型の方が低価格です。しかし、ニクロムヒーターはセラミックヒーターより温まるのが遅く、通電してからはんだ付け作業を始めるまでに少し待たされます。たいした時間ではないですが、急いで基板にテストリードを付けて波形を見たい場合など、その待ち時間が結構なストレスになります。それと、これは気持ちの問題ですが … こて先にニクロム線が巻き付けられていることが原始的で、(十分絶縁されているとはいえ)漏電とかしそうで気持ち悪さを感じます。性能の違いに感情的な要素も加わって、筆者はセラミックヒータ型を愛用しています。ただ、セラミックヒータは床に落とすと簡単に破損するので取り扱いには注意が必要です(破損した場合、ヒーターの交換が可能です)。

はんだごて台については、筆者はホルダー部が筒状で土台にしっかり固定されているこて台を使っています。

筆者の愛用しているはんだごて台

筆者の愛用しているはんだごて台

ホルダー部が針金を凹状に曲げただけのコンパクトなこて台もありますが、このタイプのこて台は、はんだごてのコードに少し触れただけで、はんだごてがホルダーから滑り落ちることが多いのでこのタイプも使わないようにしています。

はんだは、鉛入りのφ0.8mmをメインに使っています。チップ部品をはんだ付けする場合は、もっと細いはんだを使ったり、逆に、シールドケースなど一度に大量のはんだを溶かし込むようなはんだ付けでは、もっと太いはんだを使うこともありますが、これまでの経験上、φ0.8mmのはんだ1本で電子工作で必要となるはんだ付けは一応はカバーできます。不便を感じたらバリエーションを増やしていけば良いと思います。

リール巻はんだ(φ0.8mm 27m巻)

リール巻はんだ(φ0.8mm 27m巻)

電子工作では、一般に次のような工具も必要となります。

● ニッパー

● ワイヤーストリッパー

● ラジオペンチ

● ピンセット

ニッパーは電線やスズメッキ線をカットしたり、リード部品の足をはんだ付け後にカットしたり、電子工作では良く使う工具です。

ニッパー

ニッパー

電線の被覆はカッターやニッパーでも剥けないことはありませんが、作業効率が悪く、芯線を傷つけてしまいますので通常はワイヤーストリッパーを使用します。筆者が使っているワイヤーストリッパーはいくつかのサイズのカッタースリットが付いているだけのシンプルなものですが手になじんで非常に使いやすく感じています。

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー

筆者の場合、あまりラジオペンチが必要になることはありませんが、基板を基台に固定する際に使用するスペーサーのナットを締めたりするのに使っています。他には … 何に使っているのかすぐには思い出せません。そんな程度の使用頻度です。

ラジオペンチ

ラジオペンチ

ピンセットは部品をつかんだり、リード部品の足を曲げたり、基板上に線材を這わせたり、DIPスイッチを切り替えたり … いろいろなシーンで良く使います。

基板を基台に固定したり、ケースに収めるにはドライバーやドリルも必要となります。

ソルダーウィック(はんだ吸収線)は細い銅線を平たい紐状に編み込んだもので、はんだを吸い取る時に使用します。使い方は、吸い取りたいはんだの上にソルダーウィックを乗せて、上からはんだごてで熱します。すると、溶け出したはんだがソルダーウィックに吸い込まれて行きます。筆者は昔から(おそらく先輩たちがそうしていたのでしょう)ソルダーウィックの網目をほぐして少し広げてから使っていました。そうすると、網目の間隔が広がり吸収できる半田の量が増えます(熱の伝わり方は悪くなります)。

ソルダーウィック

ソルダーウィック

ソルダーウィックの網目を広げて使うとはんだの吸収量が増える

ソルダーウィックの網目を広げて使うとはんだの吸収量が増える

テンプラなどのはんだ付け不良は、一見良好なはんだ付けが出来ているように見えるため目視での発見が困難です。また基板に加わるストレスで接触したり離れたりすることもあって再現性も不安定で問題個所を見つけるのに時間がかかります。こうしたはんだ付け不良の多くははんだの乗りが悪いため発生します。筆者ははんだののりが悪いと感じたらすぐに(はんだ付け面に)フラックスを塗るようにしています。

フラックス

フラックス

電線類もいずれ必要になりますので、耐熱電子ワイヤー(外径:φ1.36mm)とフラットケーブルも購入しました。

スズメッキ線は、ユニバーサル基板上での配線や、テストピンを立てる場合などに使用します。線形は0.5mmがいろいろな用途に使いやすいです。

● AKI-H8/3052開発セット

マイコンボード+マザーボード(LCD付属版)+ 開発ソフト(アセンブラ, リンカ, オブジェクトコンバータ, フラッシュ書き込みソフト)+Cコンパイラ+ACアダプターのセット。

価格:7,200円 ベンダー:秋月電子通商

● 安定化電源(60V 5A) R-SPS3010

メーカー:NICE-POWER 価格:6,500円前後 ベンダー:Amazon

● USBシリアル変換ケーブル VE488

メーカー:Wiretek Int'l Investment 価格:980円 ベンダー:秋月電子通商

● シリアルケーブル

D-SUB 9ピン オス ←→ D-SUB 9ピン メス ケーブル長:1.8m 結線:ストレート

価格:380円 ベンダー:秋月電子通商

● テスター TST-D10B

メーカー:オーム電機 価格:1,000円前後 ベンダー:Amazon

● 簡易オシロスコープ ISDS205A

メーカー:Wiysond 価格:9,000円弱 ベンダー:Amazon

● 簡易ロジックアナライザ 24MHz 8チャンネル USBロジックアナライザ

メーカー:KKHMF 価格:1,000円強 ベンダー:Amazon

● グラバークリップ 6色セット

ロジック・アナライザ用 2.54mmピッチ ピンヘッダ・ジャンパーワイヤー メス接続用

メーカー:ノーブランド 価格:350円 ベンダー:Amazon

※ 2セット購入

● ロジック アナライザケーブル 10個セット

メーカー:Baosity 価格:1,500円前後 ベンダー:Amazon

● ICクリップテストリード 6本セット

ICクリップ:Sタイプ両端付 リード線:0.1スケアー 500mm

メーカー:テイシン 価格:1,500円弱 ベンダー:モノタロウ

※ 2セット購入

● みの虫クリップテストリード 10本セット

みの虫クリップ:小型両端付 線径:1.8mm 長さ:380mm

メーカー:AVVICON ELECTRONIC CORPORATION 価格:350円 ベンダー:秋月電子通商

● リール巻はんだ

線径:0.8mm 長さ:27m 化学組成:Sn60%, Pb40%

メーカー:goot 価格:900円弱 ベンダー:モノタロウ

● ソルダーウィック(はんだ吸収線)1.5m

メーカー:HAKKO 価格:150円弱 ベンダー:モノタロウ

● フラックス 300mL

メーカー:ホーザン 価格:400円弱 ベンダー:モノタロウ

● フラットケーブル(スダレタイプ)

芯数:10 全長:5m

メーカー:ノーブランド 価格:600円強 ベンダー:モノタロウ

● 耐熱電子ワイヤー(2m × 7色)

外径:φ1.36mm

メーカー:Appliance Wiring Material 価格:550円 ベンダー:秋月電子通商

このページに掲載されている商品の価格は、2020年7月時点の価格です。