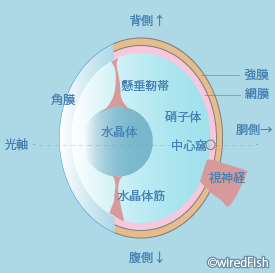

魚の眼の基本構造

魚や人間を含むあらゆる脊椎動物(せきついどうぶつ)は、カメラと同じような原理で視覚を得ています。

脊椎動物(せきついどうぶつ)の眼は角膜(かくまく)と強膜(きょうまく)で外周りを覆われていて、これはカメラの筐体(きょうたい)の役割を担います。

外部の光を一点に集めて結像させるためのカメラのレンズの役割を果たすのが水晶体(すいしょうたい)です。

水晶体によって屈折した光は、眼球の奥にある網膜(もうまく)に結像し、網膜にある視細胞(しさいぼう)よって検知されます。つまり、網膜はカメラのフィルムに相当します。

このような構造を持つ眼をカメラ眼と呼ぶこともあります。魚類の眼も基本的には人間と同じ構造をしていますが、陸上の脊椎動物とは少し異なる部分や、捕食行動と関連したいくつか特徴的な点もあります。

中心窩

網膜上の光軸上の中心あたる部分は中心窩(ちゅうしんか)と呼ばれ、視神経が最も密集しています。これにより正面から入る光を高解像度で捉えることができます。

球状の水晶体

脊椎動物(せきついどうぶつ)の持つカメラ眼では、角膜と水晶体がカメラの対物レンズに相当します。しかし水中では角膜と水の光の屈折率はほぼ等しく、角膜で十分に光を屈折させることが出来ません。そのため魚は陸上の私たちが持つ扁平した水晶体ではなく、屈折率の大きな球状の水晶体を持っています。私たちは水晶体の厚みを変化させることで光の屈折率を変えてピントを調節しますが、魚は球状の水晶体を前後に動かしてピントを調節します。

水晶体は眼球内部を満たす硝子体(しょうしたい・ガラス体)の中にあり、背側は懸垂靭帯(けんすいじんたい)によって保持されています。腹側は水晶体筋(すいしょうたいきん)によって保持されます。この水晶体筋を使って水晶体を尾の方向に移動させたり戻したりしてピント調節を行います。

桿体細胞と錐体細胞

水晶体によって網膜(もうまく)に結像した光は、網膜上の桿体細胞(かんたいさいぼう)と錐体細胞(すいたいさいぼう)の二種類の細胞に届けられます。これらの細胞の先端部は薄膜円盤状になっていて、ここに光を検知するタンパク質(視物質)が含まれています。桿体細胞は光の明暗を検知し、錐体細胞は色を検知します。

光の届きにくい深海に棲む魚は多くの光情報を得るために多くの錐体細胞を持ちます。

魚の視力

魚類は総じてかなりの近眼と言われています。ほとんどの魚の視力は0.1程度。しかしカツオなど、0.4ほどの視力を持つ魚もいます。小魚を捕食する青物魚などは動体視力も優れています。渓流などのは水が澄んでいる所に棲む魚も視力は良いと言われています。

| 魚種 | 視力 |

|---|---|

| マハタ | 0.24 |

| マダイ | 0.16 |

| ヘダイ | 0.16 |

| ウマズラハギ | 0.16 |

| マアジ | 0.15 |

| カサゴ | 0.15 |

| チダイ | 0.15 |

| チヌ | 0.14 |

| メジナ | 0.13 |

| サバ | 0.13 |

| ブリ | 0.11 |

| スズキ | 0.11 |

| シマイサキ | 0.10 |

| ヒイラギ | 0.09 |

魚の色覚

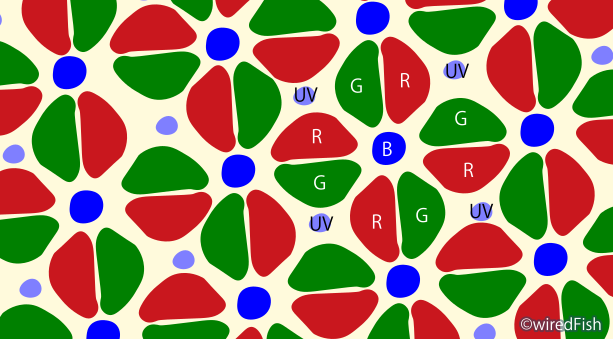

色を検知する錐体細胞(すいたいさいぼう)には、短単錐体細胞、長単錐体細胞、複錐体細胞の3タイプが存在し、それぞれに異なる色を検知する能力があります。

長単錐体細胞:青色域

複錐体細胞:緑色域または赤色域

これらの視細胞は、デジタルカメラのイメージセンサーのR、G、Bのそれぞれの画素が規則的にモザイク状に配置されるのと同じように一定のパターンで網膜に配置されます。しかし、配置される細胞や配列のパターンは種ごとに異なります。そのため、色覚については魚種間で違いがあると考えられます。

コントラストと

動体視力

網膜細胞は、細胞体の大きさと樹状突起の形状から3種類に分類されます。

β細胞:細胞体が小さく樹状突起が短い(コントラストの検知に関与する細胞)

γ細胞:細胞体がβ細胞より小さく樹状突起が少ない