名前が「あ」から始まる魚

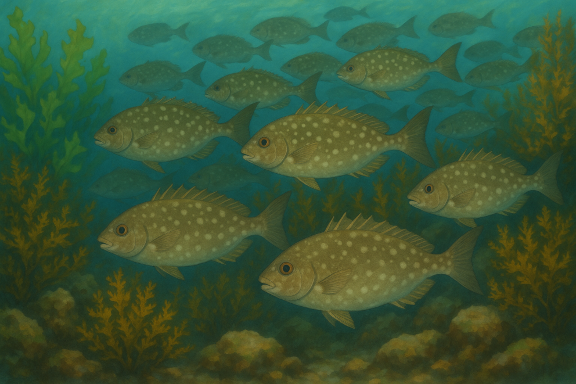

鰭の棘(とげ)に毒を持つ危険な魚ですが、強い引きで釣り人を楽しませてくれます。食材としては好きな人と嫌いな人にはっきりと分かれるようです。南日本ではバリという名前でも呼ばれています。

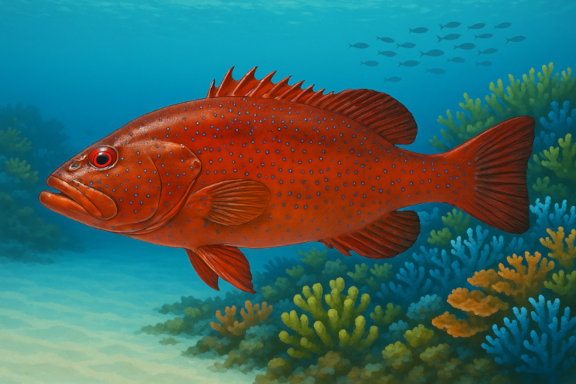

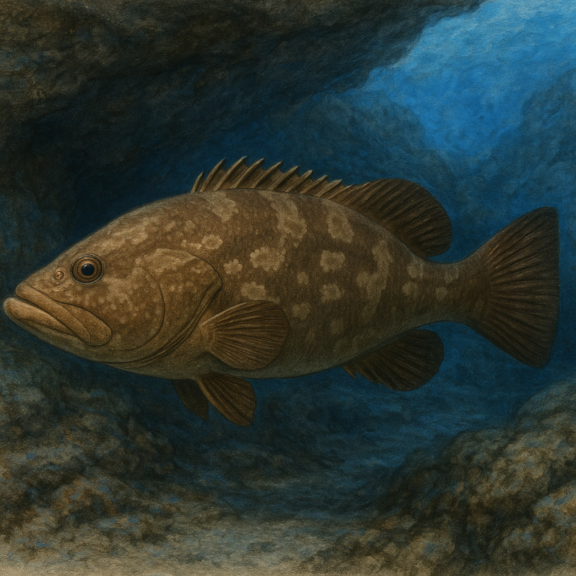

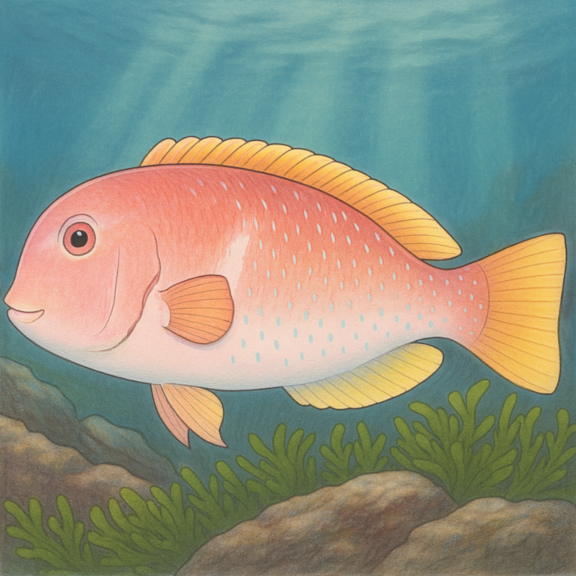

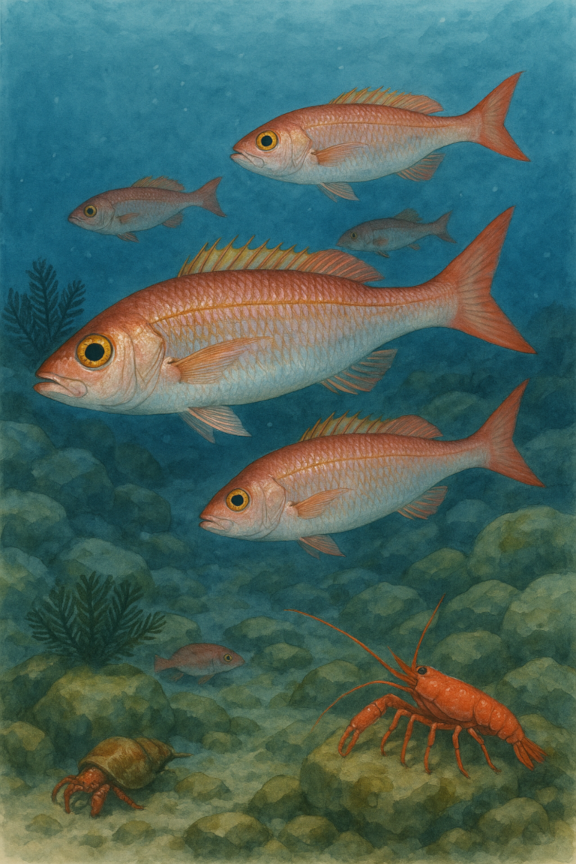

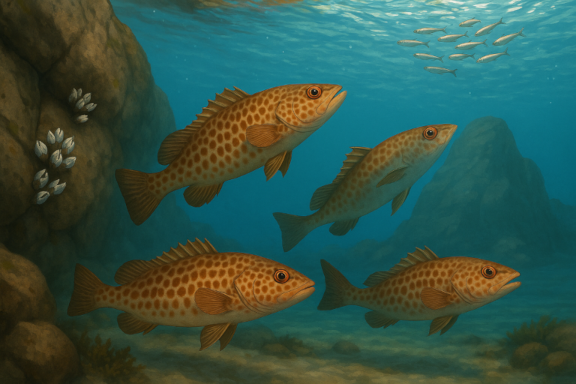

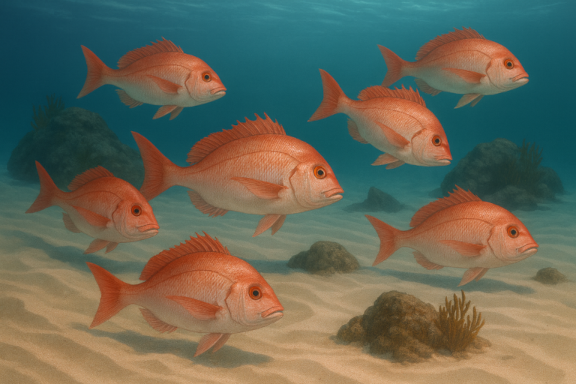

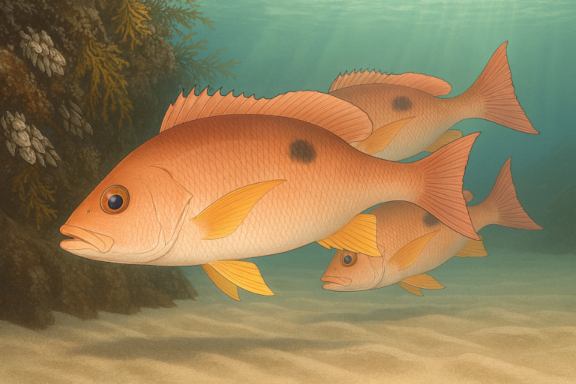

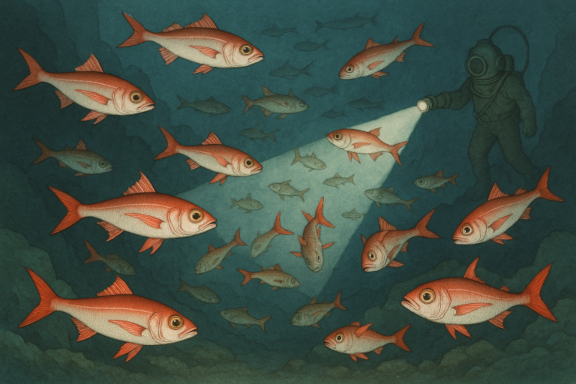

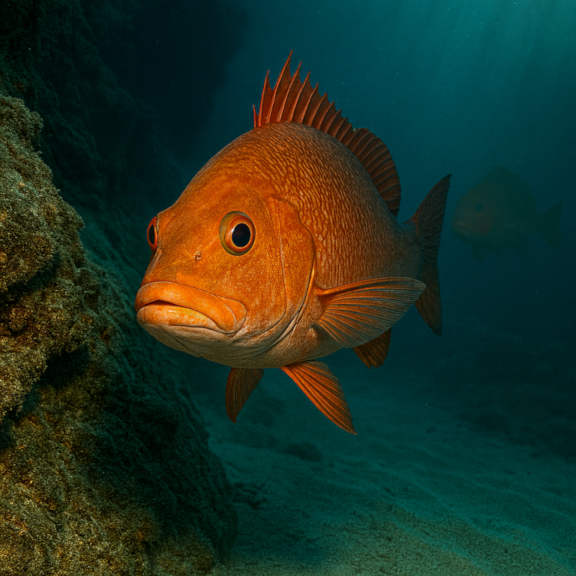

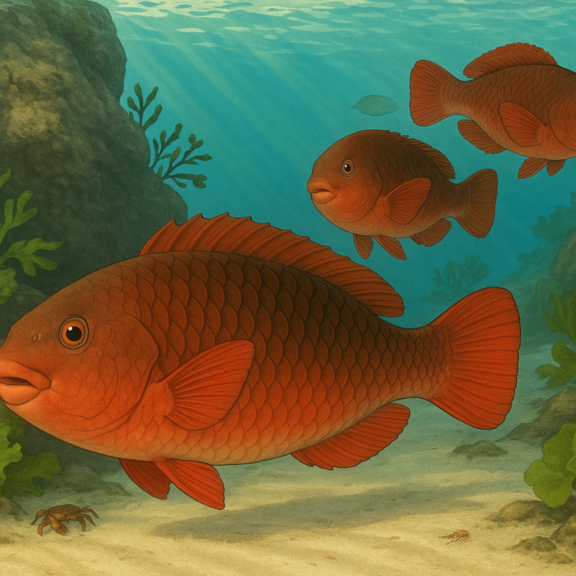

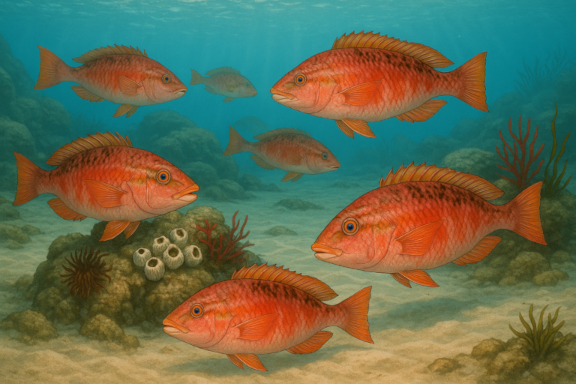

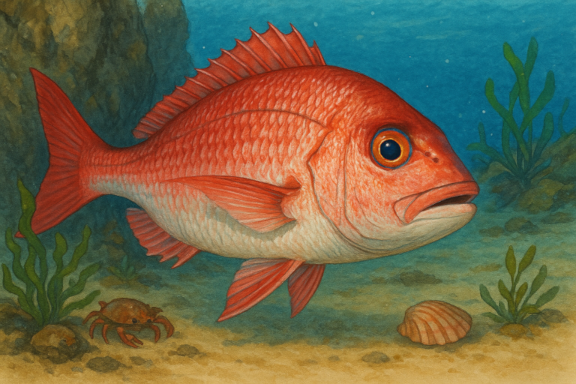

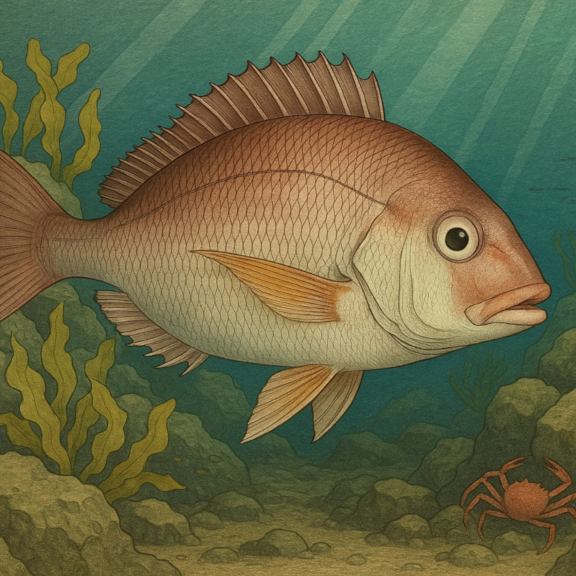

標準名はスジアラですが、南九州ではアカジョウという名前で呼ばれることも多いようです。60cm~1m前後までに成長するハタ科の赤い魚です。食味は評価が高く、高級魚としても取引されています。

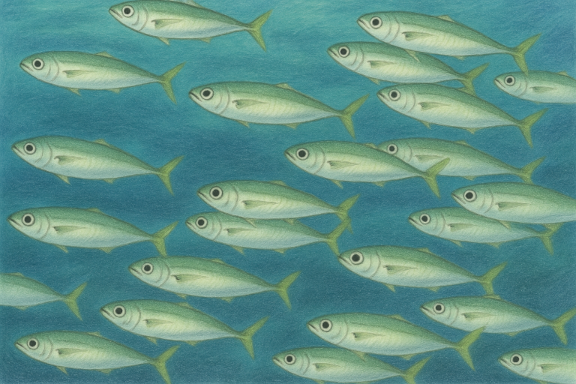

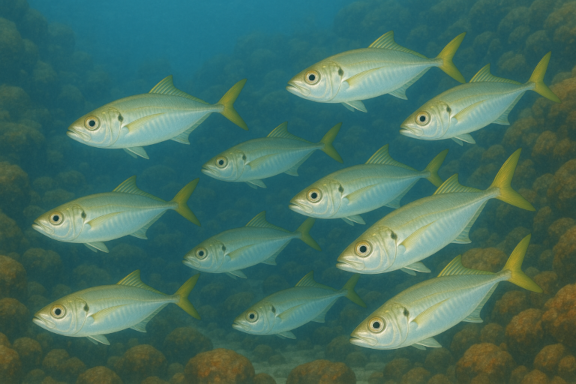

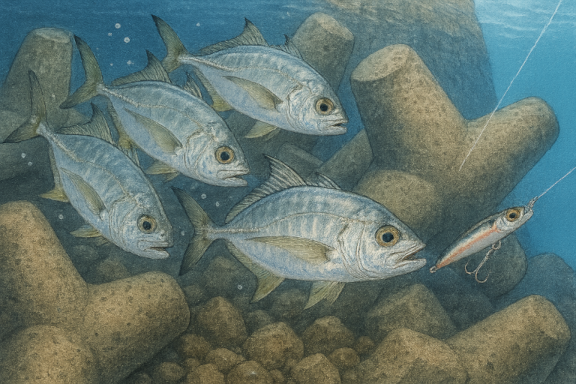

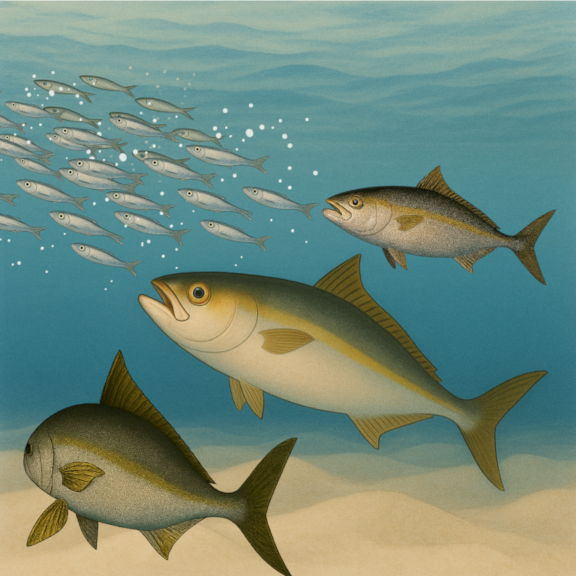

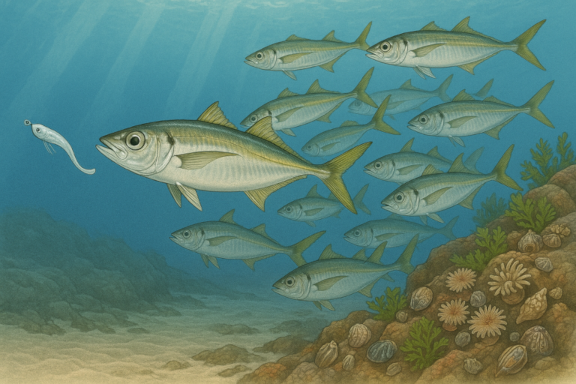

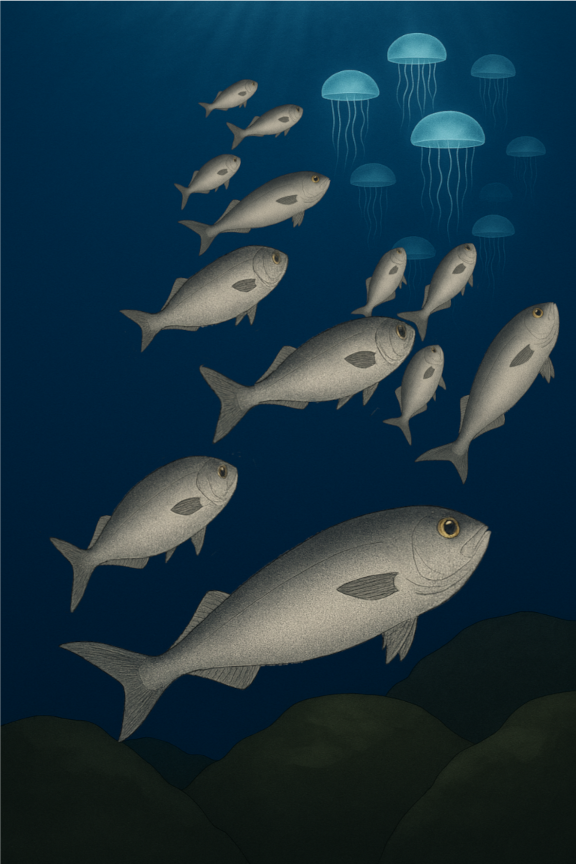

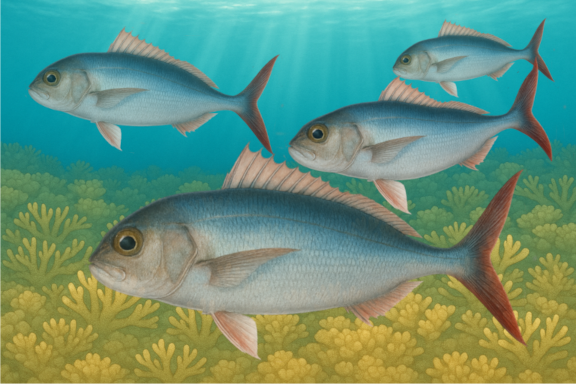

春ごろから秋ごろにかけて、港の岸壁や堤防で釣れる豆アジや小アジは、ビギナーでも容易に釣れることからファミリーフィッシングの代表的な狙い魚となっています。サビキ釣りの他に、ウキ釣りや遠投カゴ釣りで、良型アジを狙うのも面白いです。

名前が「い」から始まる魚

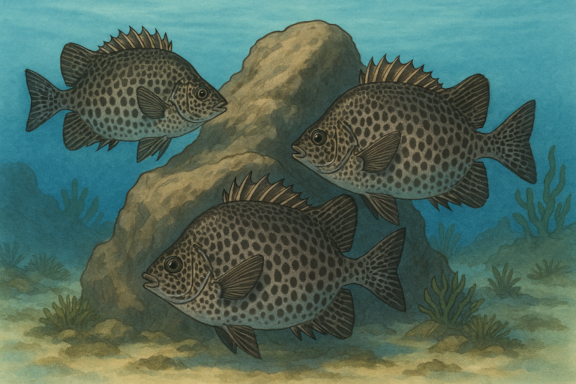

磯の王者とも呼ばれるイシダイは、そう簡単に釣れるような魚ではありませんが、だからこそ面白い! 緊張の高まる前魚信、そしてこのパワフル魚とのやり取りはかなりエキサイティング!!

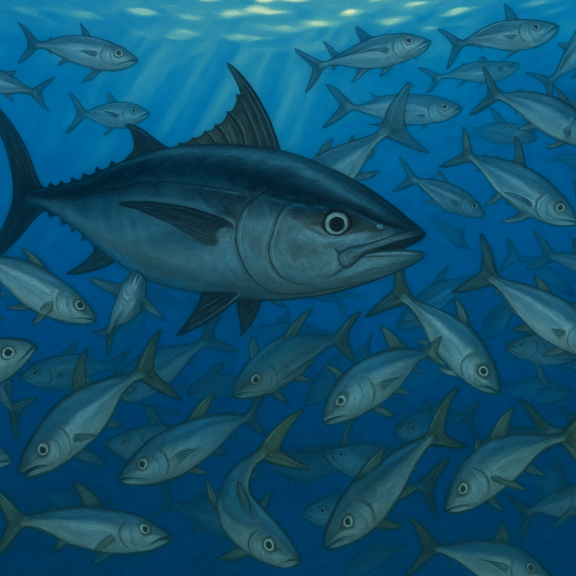

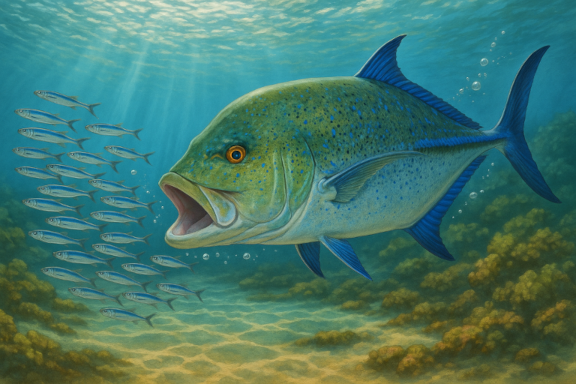

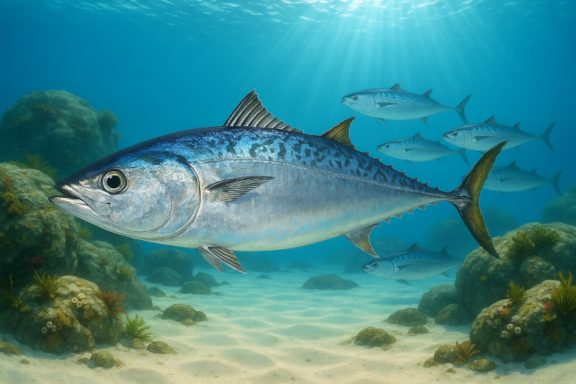

クロマグロなどともよく似ていますが、イソマグロの方が横長で、側線は大きく波打っているので簡単に見分けることが出来ます。鋭い歯を持ち、背中付近は光沢のある藍色、腹側は銀白色、鱗は退化し、ほとんどありません。

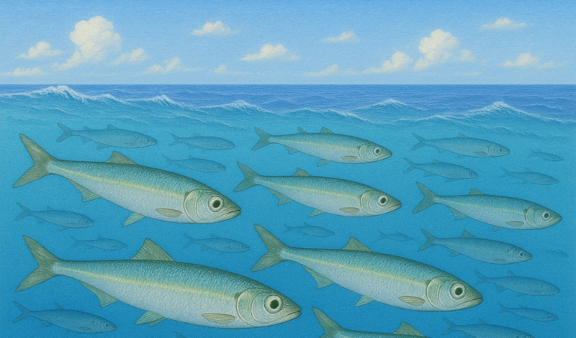

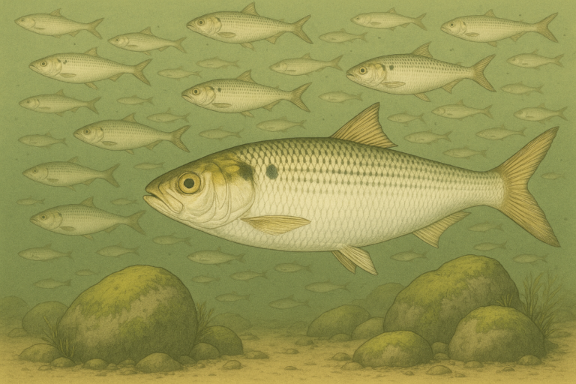

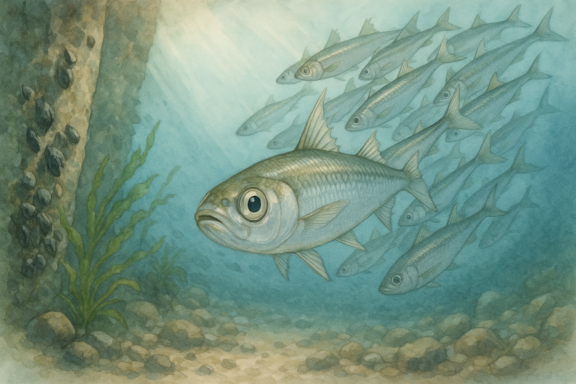

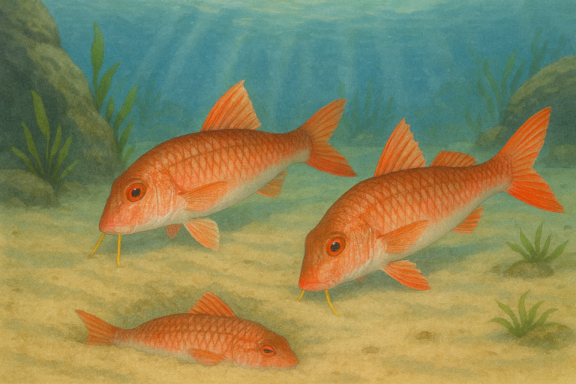

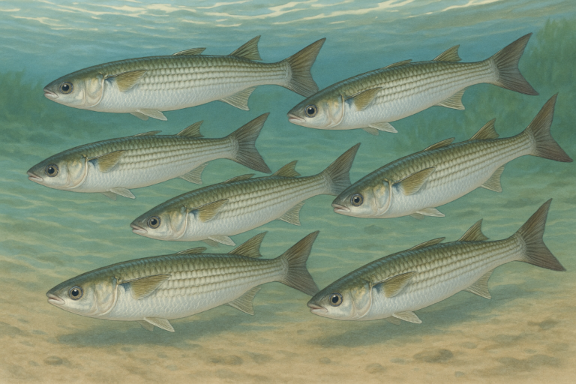

国内ではニシン科のマイワシとウルメイワシ、カタクチイワシ科のカタクチイワシの3種のイワシが生息しています。いずれのイワシもプランクトン食性で、サビキ釣りが基本的な釣り方となります。

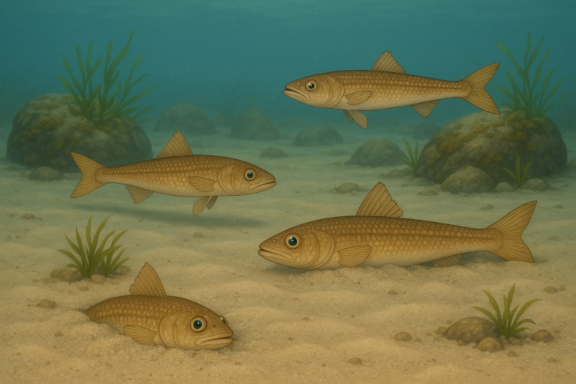

イワナは、宝石を散りばめたような実に美しい姿をした魚です。最後の氷河期の終わりに、河川上流域に陸封されたと言われる冷水性の魚です。餌釣り、毛鉤、ルアーなど、様々な方法で狙うことが出来ます。

名前が「う」から始まる魚

名前が「え」から始まる魚

名前が「お」から始まる魚

名前が「か」から始まる魚

カタクチイワシは、下顎が薄く、口が頭の片方(下側)に偏って見えることが名前の由来と言われています。他の2種(マイワシやウルメイワシ)に比べると、カタクチイワシは港湾内などにも回遊することも多く比較的ポピュラーな釣りの対象魚です。

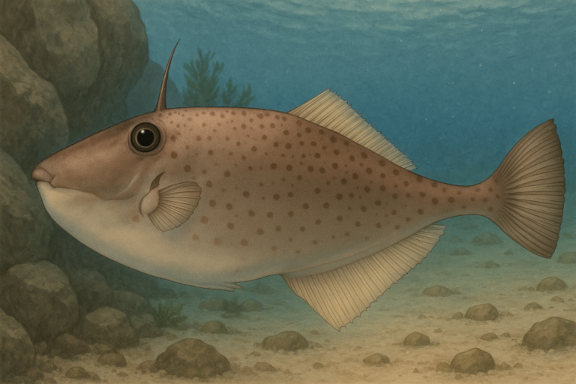

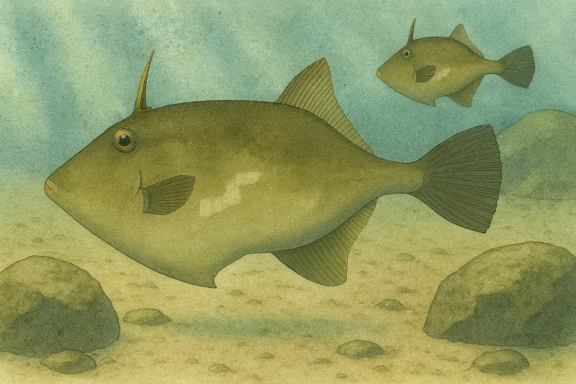

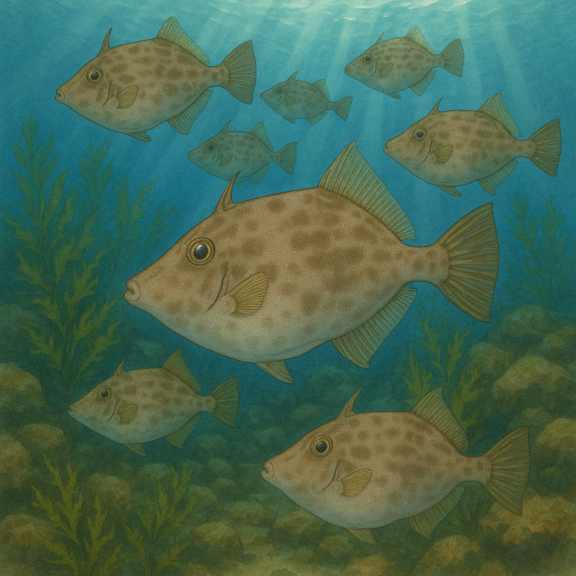

エサ取り名人の異名を持つカワハギの釣りは、繊細で大変に奥が深い釣りです。付け餌にはアサリのむき身を使ったり、派手な集魚版やビーズを付けたり、釣りのスタイルも他の釣りに比べてユニークです。

名前が「き」から始まる魚

標準的な和名はキダイですが、釣りや漁業関係ではレンコダイと呼ばれることの方が多いようです。マダイに良く似た魚ですが、所々黄色い部分があります。あまり海岸線には寄って来ないため沖釣りが基本となります。

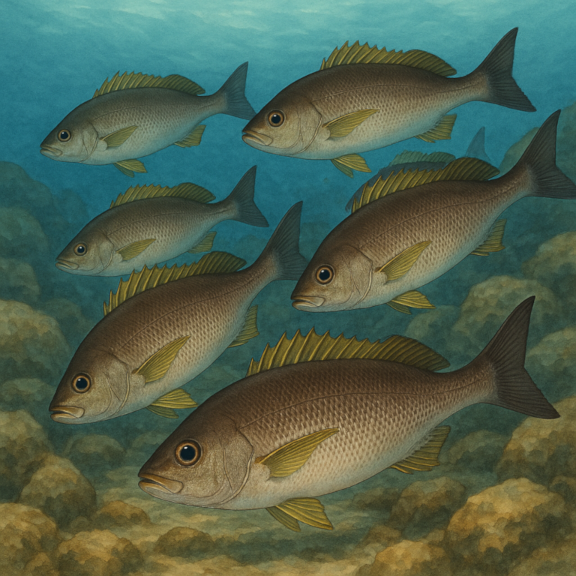

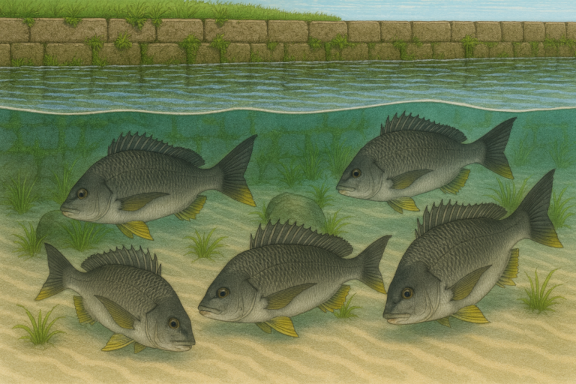

チヌの仲間で姿も良く似ていますが、チヌに比べると全体に少し白っぽく、鰭が黄色がかっています。チヌと同じような所に生息しますが、チヌよりも汽水域を好む傾向があります。産卵期など生態にはチヌと異なる部分もあります。キビレとも呼ばれています。

名前が「く」から始まる魚

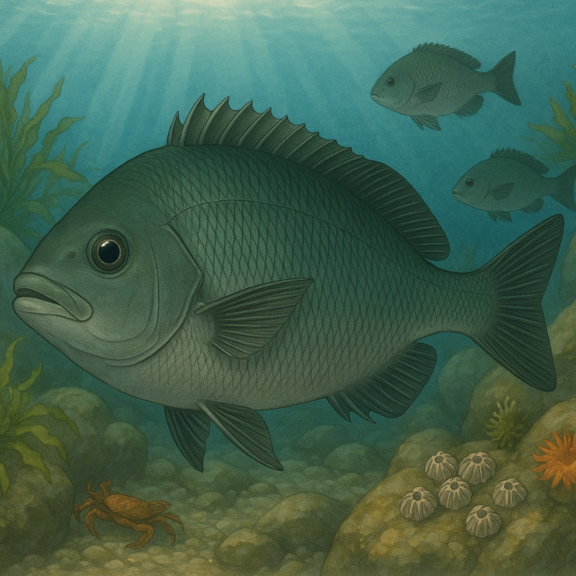

クロメジナ(標準名)は、釣りのシーンでは尾長グレやオナガと呼れることの方が多いかも知れません。鰓蓋の縁が黒く、鱗はメジナよりも小さいことなどが両者を見分けるポイントとなります。

名前が「こ」から始まる魚

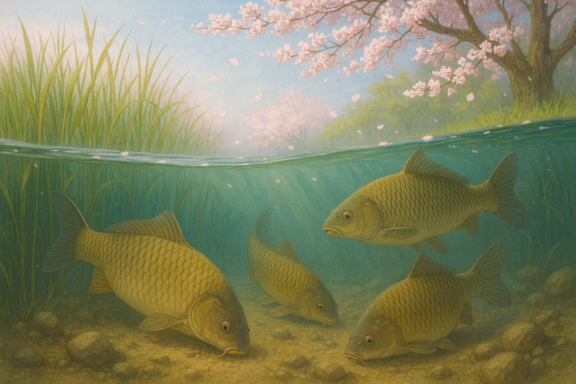

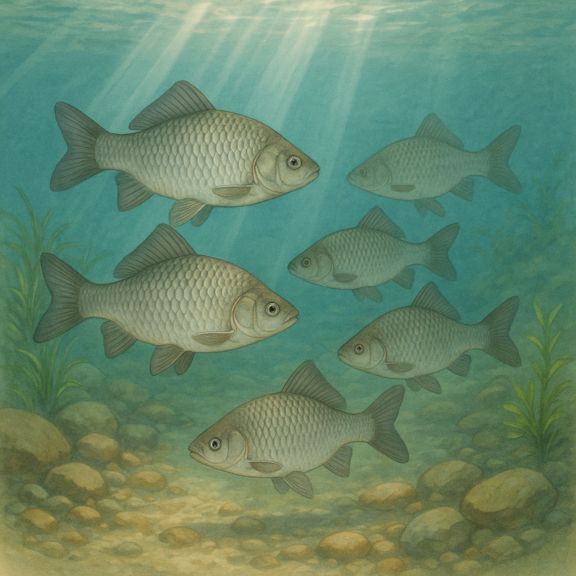

高度経済成長期の河川の汚染とともに、食用を目的として釣られることは少なくなりましたが、現在の川はかなり浄化され、コイの増えている河川も少なくありません。狙い場は、日本全国の河川の中流域から河口域。さらに河川の途中にある湖沼やダムなどでも狙えます。

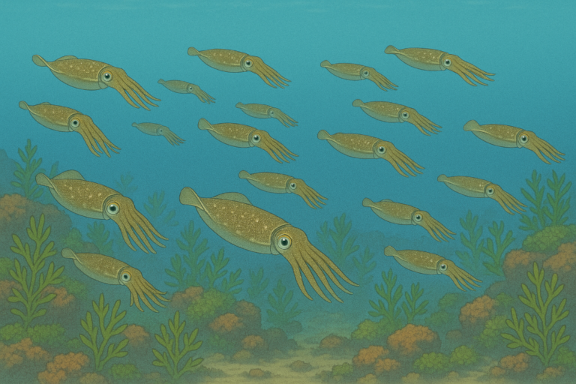

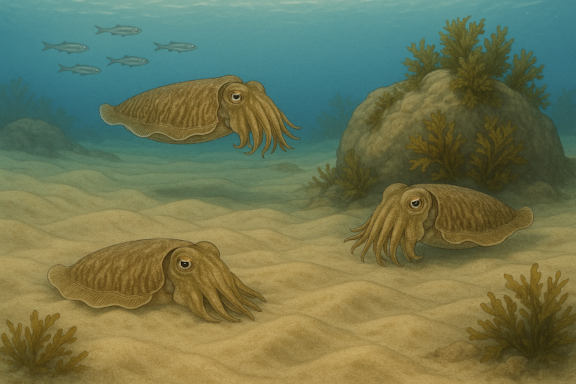

コウイカは、世界各地の熱帯から温帯の海に生息し、アオリイカと並んで岸からの釣りでお馴染みのイカです。底生性で海底付近に生息しています。墨袋が発達し良く墨を吐くことが多く、それ故にスミイカとも呼ばれています。この墨が衣服に付着すると取れにくいので注意が必要です。

夏の夜の怪力魚コロダイは、南日本の岩礁帯などに生息します。錦江湾内などでは、港でも狙える所があって、比較的に気軽にチャレンジすることも出来ます。仕掛けはチヌ釣りと同じような仕掛けですが、太ハリスが必要となります。

名前が「さ」から始まる魚

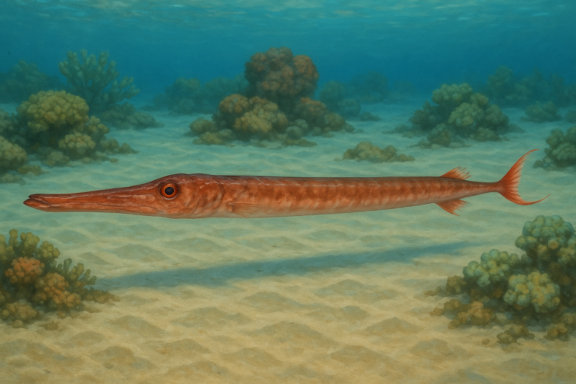

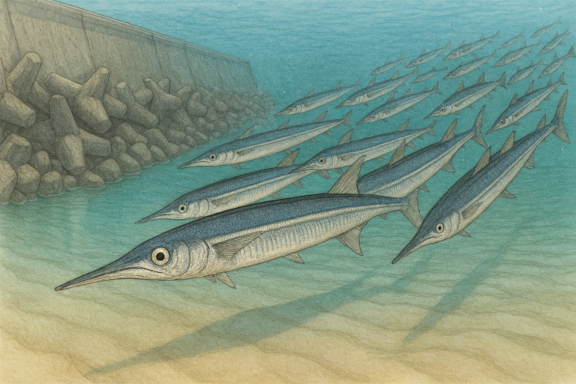

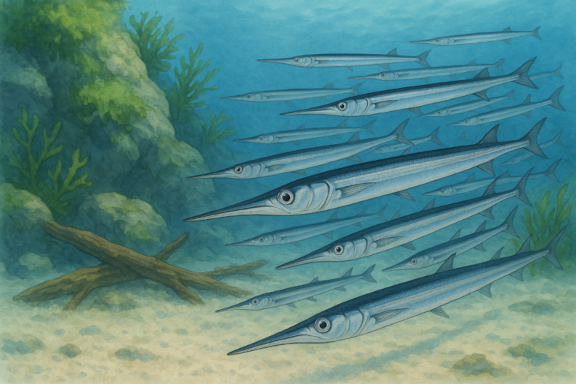

サヨリは、群れを作り沿岸の表層付近を回遊し、時には汽水域に入り込んで来ることもあります。食性は雑食性で、主に動物性プランクトン。成長すると、表層付近を漂う海藻の屑などを食べることもあります。

名前が「し」から始まる魚

名前が「す」から始まる魚

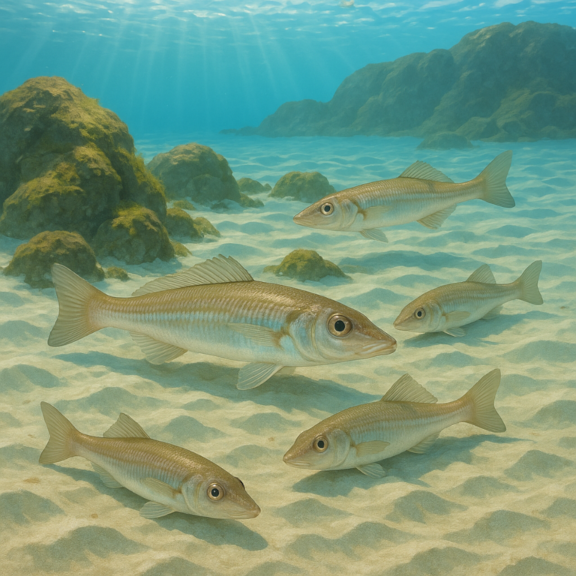

河口、港、磯場など、スズキの狙い場は多く、身近な釣りの対象魚となっています。釣り方はルアーやウキ釣りなど。サラシが出来るような風波日や夜間には特に釣果が期待できます。成長するにしたがって、セイゴ、フッコ、などと呼び名が変わる出世魚です。シーバス、とも呼ばれています。

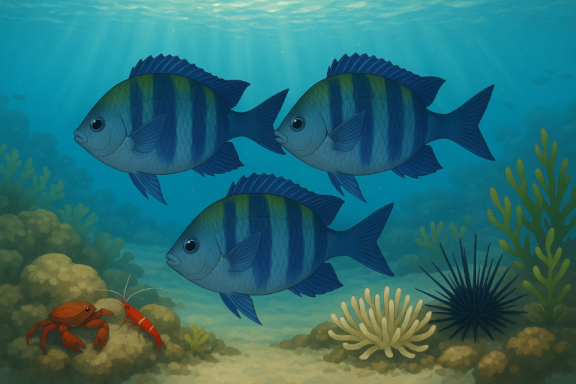

アジ子狙いのサビキ釣りや、チヌ釣りや、メジナ釣りの外道魚として釣れることの多い魚です。このスズメダイを、本命として狙う人はほとんどいませんが、産卵前の春から初夏頃は地域によっては高級魚として扱われることもある魚です。

名前が「そ」から始まる魚

名前が「た」から始まる魚

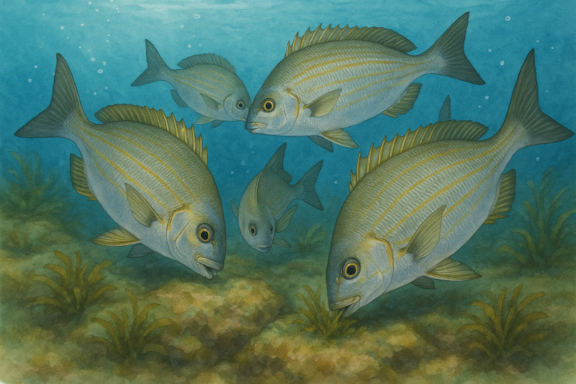

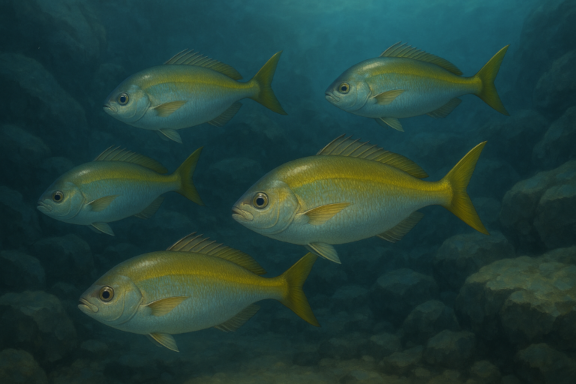

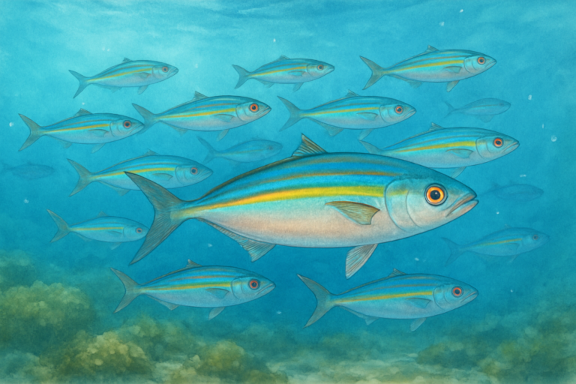

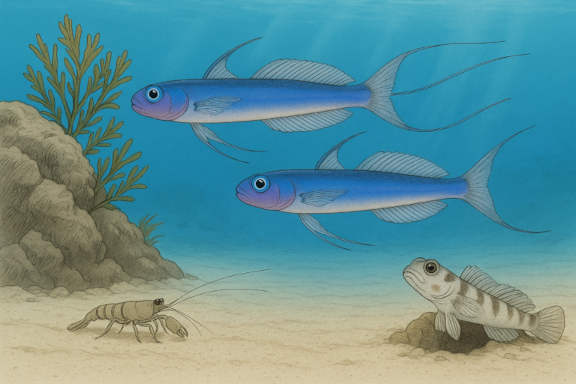

タカサゴは、沖縄の地方名、グルクンでもよく知られている魚です。スマートな体型の青い魚で体側と背中にそれぞれ1対の黄色の線を持ちます。南方系の魚ですが近年は南九州でも良く釣れるようになっています。

名前が「ち」から始まる魚

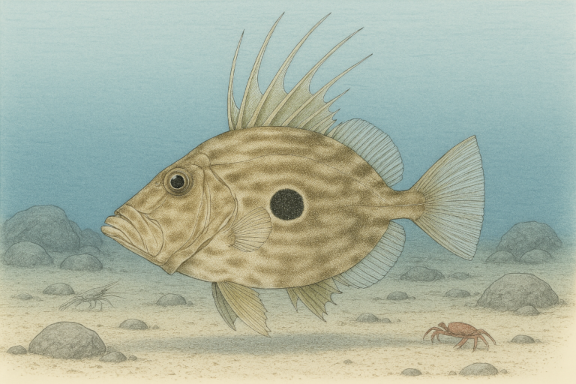

大きな目が眼鏡をかけている様に見えることが名前の由来となっています。水深100メートル以上の深場に生息する夜行性の肉食魚です。外道魚扱いされることもありますが、地域によっては高級魚。美味しくいただける魚です。基本的には沖釣りの対象魚となり、オキアミや魚の切り身などを使った胴突き仕掛けなどで狙います。

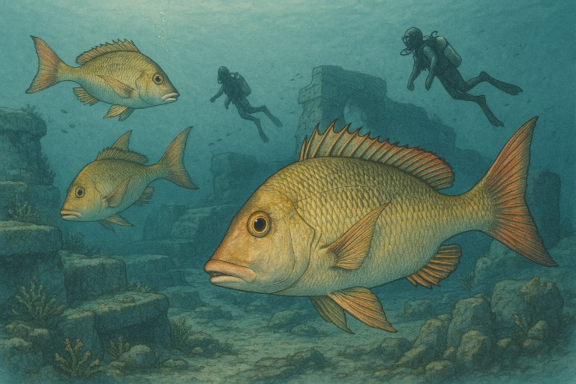

チダイは、マダイに良く似た魚ですが、体色はマダイよりも明るい薄紅で、鰓蓋の縁が血のように赤く、尾鰭の縁が黒くないことなどから見分けることが出来ます(マダイでも尾鰭の縁がほとんど黒くない個体もいます)。マダイは全長1メートル前後の大型も存在しますが、チダイは成長しても45cm前後までとなります。食味は、マダイと遜色ないほどに美味です。晩春から夏にかけてが旬となります。

名前が「て」から始まる魚

名前が「と」から始まる魚

名前が「な」から始まる魚

名前が「に」から始まる魚

名前が「ね」から始まる魚

南日本の沿岸に生息するネンブツダイは、波止釣りなどで(エサ取り魚として?)良く釣れる魚で、キンギョとも呼ばれています。釣っても持ち帰る人はあまりいませんが、そこそこ美味しくいただくことも出来ます。小アジなどが釣れない時期に、泳がせ釣りの生き餌としても重宝します。

名前が「は」から始まる魚

名前が「ひ」から始まる魚

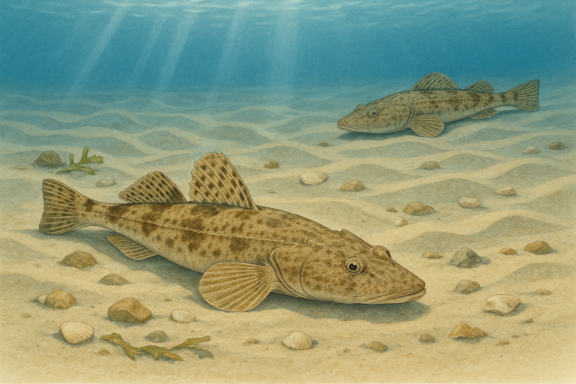

ヒラメは、フラットフィッシュの代表格の魚です。砂浜の他、海底が砂地になった港などでも狙えます。釣り方は、ルアーや生き餌の泳がせ釣り。虫エサなどを使ってのブッ込み釣りで狙うことも出来ます。主に底層付近にいますが、ベイトが多く活性の高い時にはさらに上の層に上がり、水面にライズすることさえあります。

名前が「ふ」から始まる魚

別名シブダイとも呼ばれる魚で、夏の夜釣りの対象魚として気の高い対象魚です。口笛を吹くように突き出た口が笛鯛の名前の由来になっているとも言われています。魚体はマダイに近いような桜色。胴体の後半に一つ小さな白点があります。

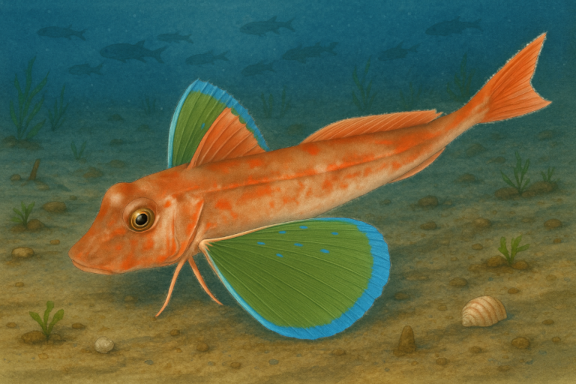

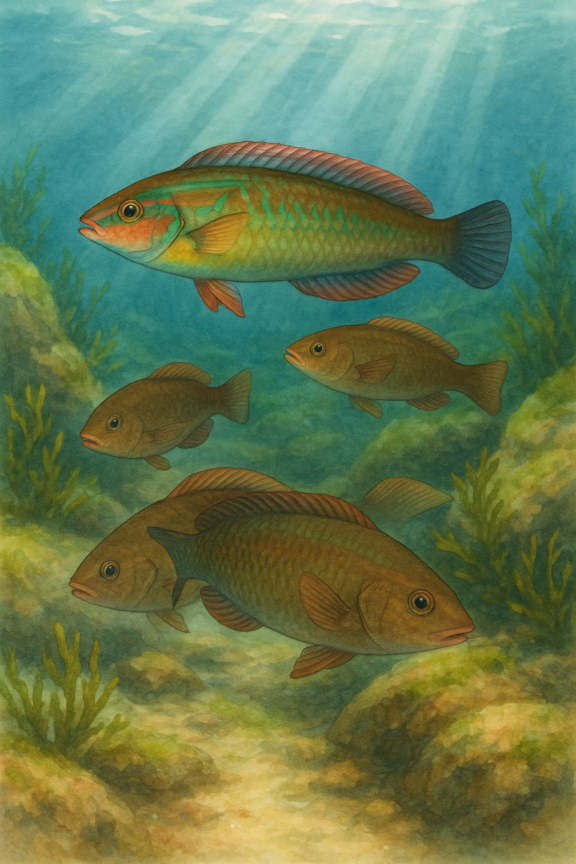

ブダイは、強烈な引きを見せてくれる磯魚。高水温時はカニ餌などの動物餌、冬季はハンバノリなどの海藻類が好餌となります。季節や部位によっては高い毒性もあり食用の際には十分な注意が必要です。

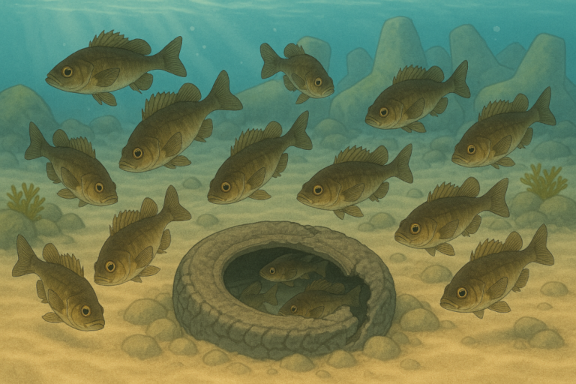

ブラックバスは、淡水の生態系のほぼ頂点に君臨するパワフルなフィッシュイーターです。フッキングしたときに、水面にジャンプして見せるような、そのファイトは釣り人を熱く興奮させます。釣り禁止となっている所やリリース禁止となっているところも多いので、釣行の際には事前に確認が必要です。

名前が「へ」から始まる魚

名前が「ほ」から始まる魚

名前が「ま」から始まる魚

マアジには、居付き型と外洋回遊型がいます。沿岸の瀬などに付く居付き型はキアジとも呼ばれ、外洋回遊型のクロアジに比べて黄色い色をしています。食味はキアジの方が美味と言われますが、漁獲量はクロアジよりも圧倒的に少なく、これを簡単に賞味できるのは釣り人の特権かも知れません。

マイワシは、食卓でもおなじみの代表格的なイワシです。体側に黒点列があることが他の2種との違いを見分ける一つのポイントとなります。船釣りだけでなく、港湾内に回遊する所もありますので岸からも狙えます。

マダコは、本州中部以南の暖かい海に生息します。南九州では狙い場も多く、気軽に楽しむことも出来ます。数が狙えるのは水温の高い夏頃。産卵期に入る梅雨頃は最も期待できます。冬季は数は少なくなりますが、大型が期待出来ます。

名前が「み」から始まる魚

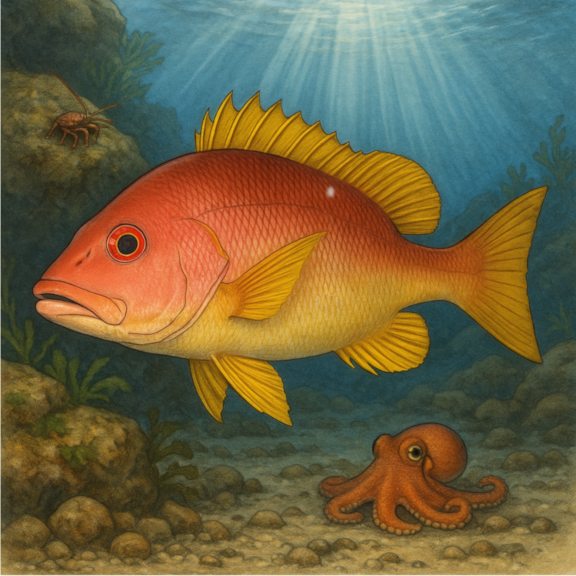

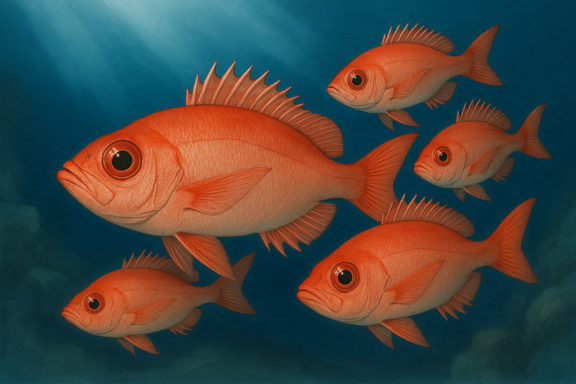

ミナミキントキは、大きな目と口を持つメバルに似た姿の赤い魚です。岩礁帯を好み水深100~200メートル前後の底層付近に生息することが多い魚ですが、幼魚は外海に面した港湾内などに生息していることもあります。

名前が「め」から始まる魚

メイチダイは、大きな目を貫通する頭部の太い線が特徴的です。高級魚としても扱われる大変に美味しい白身の魚です。主に南九州沿岸の比較的に浅い岩礁帯などに生息しています。

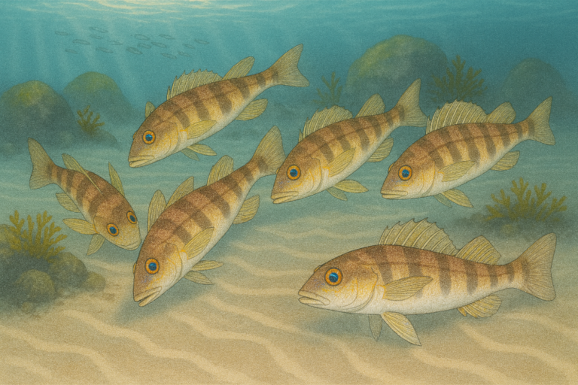

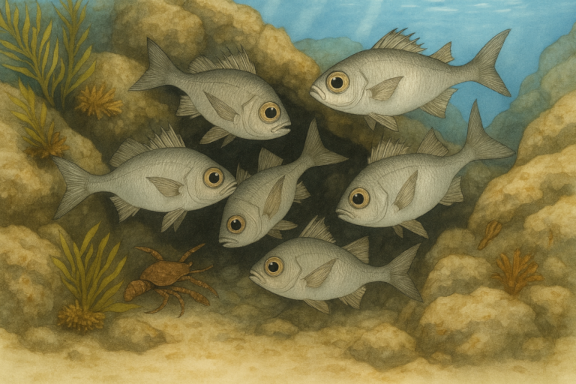

メジナは、磯釣りにおける代表的な狙い魚です。食性は雑食性で、付け餌には沖アミや石ゴカイなどの動物性の餌の他に、海苔などの植物性の餌が好餌となることもあります。磯場だけでなく港の堤防なども狙い場となります。

名前が「や」から始まる魚

ヤマメは、河川の最上流の清らかな水の流れる所に生息する渓流魚です。同じ渓流魚のイワナとは棲み分けが行われることも多く、総じてヤマメはイワナより下流に生息しています。行動はイワナより俊敏で狡猾です。

名前が「よ」から始まる魚

名前が「わ」から始まる魚

ワカサギは、基本的に湖沼が狙い場となりますが、一部には河川に入り込む魚もいます。仕掛けは袖針の1.5号前後を使った7~15本バリぐらいの胴突き仕掛け。エサはサシや赤虫などを使用します。超小型魚だけに魚信は繊細で、その釣趣には独特の魅力があります。