階層式分類

ドメイン

細菌

細菌(バクテリア)は、細胞核を持たない原核生物で、大腸菌やシアノバクテリアなどが含まれます。

古細菌

綱(こう)

顎口(がっこう)上綱

軟骨魚(なんこつぎょ)綱

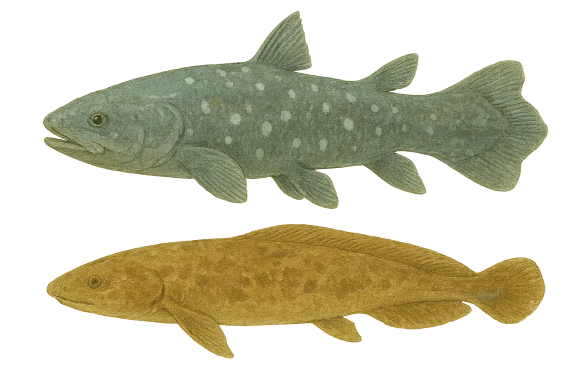

肉鰭(にくき)亜綱

条鰭(じょうき)亜綱

目(もく)

フグ目

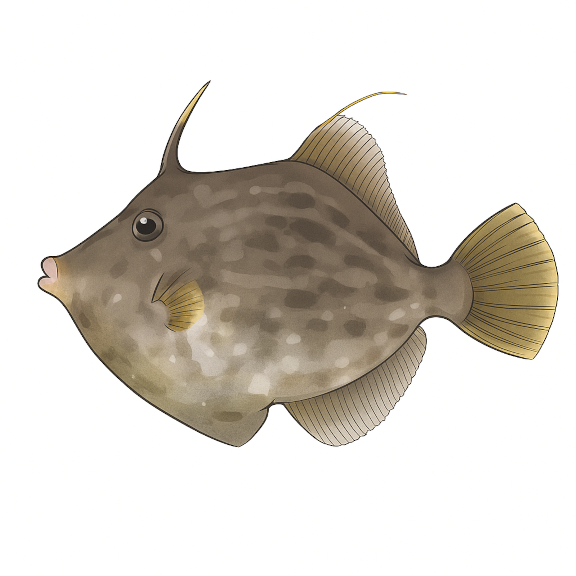

フグ、カワハギ、マンボウなどが属するフグ目の魚は、現存する魚の中で最も特殊化した一群です。

箱型のハコフグ、胴体の途中でストンと切り落としたような不自然な体型のマンボウなど、他のグループに比べると著しく形態は多様化しています。

一般に魚は全身の横方向の蛇行運動(体の波動)によって推進力を得ていますが、フグ目のほとんどの種は体が硬直していて体を横方向に曲げることが困難で、蛇行運動から十分な推進力を得ることが出来ません。そこで推進力の多くを鰭の運動から得ています。そのため、俊敏な動きは出来ません。しかし正確な姿勢制御は得意としています。水中のフグを観察していると、小刻みに胸鰭を動かす姿を見ることが出来ます。

ほとんどの種では、腹鰭以外の鰭は丸みを帯びています。

俊敏な動きを不得意とするためか、硬い体を持つハコフグ、全身にトゲを持つハリセンボン、体を膨らませて威嚇するフグなど防御能力に長けた種も多くみられます。防御のためかフグ科のほとんどの種は内臓や血液に毒(フグ毒:テトロドトキシン)を持っています。

フグ目の魚は歯ぎしりしたり浮き袋の振動によって音を発することができます。

真骨類が獲得した「顎を突き出す能力」はフグ目では退化して、顎を突き出すことができないか、ごくわずかしか突き出せなくなっています。歯は融合して嘴(くちばし)状になっています。腹鰭には退化の傾向が見られ、カワハギのように1本の棘になっていたり、マンボウ科のように腹鰭を持たない種もいます。

フグ目のこのような進化や退化は、この一群がどこに向かいつつあるのか非常に興味をそそられます。

フグ目の魚

フグ目はほとんどが、モンガラカワハギ亜目とフグ亜目に分けられます。● ベニカワムキ亜目

● モンガラカワハギ亜目

● フグ亜目

科(か)

科(か)は、生物の階層分類において目の下、属の上に位置する階級です。

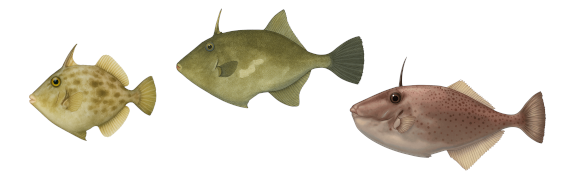

カワハギ科

特徴

体型:側扁した菱形

模様:多くの種は体に不規則な模様を持ちます。

鰭:鰭は柔らかく、胸鰭は小さく、尾鰭は扇形です。

背鰭棘:背鰭に二本の棘(背鰭棘:せびれきょく)を持ちます。二本目の鰭棘は埋没しているか非常に小さく分かりづらいです。同じモンガラカワハギ亜目のモンガラカワハギ科の魚は三本の背鰭棘を持つため、これにより明確に識別することが出来ます。

口:口は小さく(おちょぼ口)。吻部は尖っている。

歯:上顎の外側に6本、内側に4本。下顎の外側に4~6本の歯を持つ。

第二背鰭:産卵期が近づくと成熟した雄には第二背鰭から細長いひも状のものが延びてきます。これは鰭の軟条が糸状に細く伸びたもので雌にアピールするものではないかと考えられています。

カワハギ科の魚(抜粋)

● ウスバハギ属

● カワハギ属

● ウマヅラハギ属

遊泳層による

分類

魚はそれぞれの生態によって、遊泳層が異なり、その違いから次のように分類されます。

底生魚

海、河川、湖沼の底部に生息する魚のことを底生魚(ていせいぎょ)、または底魚(そこうお、ていぎょ)といいます。淡水魚ではナマズ、カジカ、ハゼ、ヨシノボリ、ドンコなど、海水魚ではヒラメ、カレイ、シロギス、マゴチなどの魚が底生魚に分類されます。表層魚

イワシ、サンマ、カマス、トビウオ、カツオなど水面近くをおもな生息場所とする魚を表層魚(ひょそうぎょ)といいます。表層魚の多くは、群れをなし、餌、産卵場所、適水温の海域を求めて回遊します。浮魚(うきうお)

浮魚(うきうお)は、表層魚と同じように水面付近を遊泳しますが、水面付近に生息していない魚も含まれます。たとえばアジは浮魚に分類されますが、時間帯などの条件によって遊泳層を変えるため、つねに水面付近に生息しているとは言えず、表層魚には分類されません。浮魚は浮遊魚(ふゆうぎょ)とも呼ばれます。浅瀬魚と深海魚

水面から太陽光が届くぐらいの浅瀬にいる魚を浅瀬魚(あさせうお)といいます。釣りや食材として馴染みのある魚のほとんどが浅瀬魚です。浅瀬魚に対して、水深200メートルより深い所に生息する魚を深海魚(しんかいぎょ)といいます。深海魚は高水圧に耐えるために、体は空気をほとんど含まない構造となっています。

生息環境による

分類

魚は大きく淡水魚(たんすいぎょ)と海水魚(かいすいぎょ)に分けられます。なかには、チヌ、スズキ、ボラなどのよに淡水と海水が入り交じる汽水を好む魚もいて、これらの魚を汽水魚(きすいぎょ)ということもあります。

根魚

底生性魚の一部の、水中の岩礁、消波ブロック、海藻が生えている場所に定着して、あまり遠くまで移動しない魚を根魚(ねざかな)、またはロックフィッシュといいます。カサゴ、メバル、アイナメ、ソイ、ハタ類などが根魚と呼ばれています。淡水にもナマズ、フナ、イワナ、ヤマメなど障害物の周りに定着する根魚的な性質の魚がいますが、一般的に淡水魚に対しては「根魚」とい言葉は用いられません。回遊魚

産卵場所や餌の豊富な場所を求めて広範囲に移動する魚を回遊魚(かいゆうぎょ)といいます。豊富な餌を求めての回遊を索餌回遊(さくじかいゆう)、産卵場所を求めての回遊を産卵回遊(さんらんかいゆう)といいます。

たとえばサンマの回遊パターンは、春から夏にかけてプランクトンや小魚が豊富になる北太平洋の亜寒帯海域に移動します。秋から冬にかけては、親潮に沿って南下しながら日本近海などの海域で産卵し、再び北太平洋の広い海域に戻ります。

サケの場合は、卵から孵化して1ヶ月ほど経つと豊富な餌を求めて海に下ります。その後はしばらく沿岸で生活し、10cmぐらいに成長すると沖合へと生活の場を移します。北太平洋のベーリング海などで4年ほど生活した後、産卵のために生まれ故郷の川に戻って来ます(母川回帰)。そして産卵を終えたサケは一生を終えます。