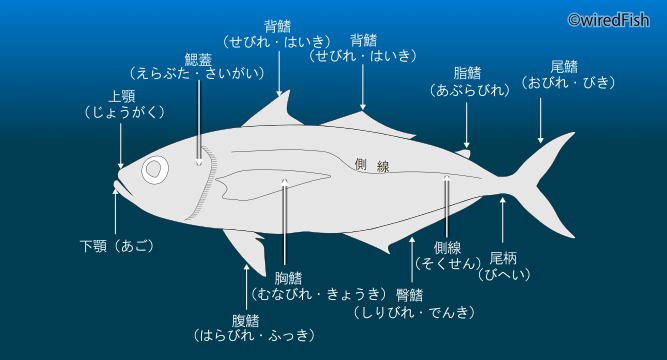

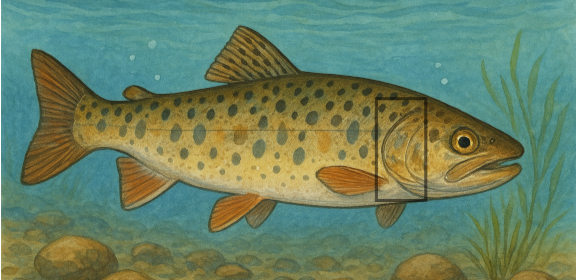

基本部分の名称

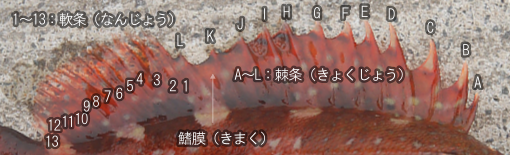

棘条(きょくじょう)は通常は鰭(ひれ)の前方(頭側)にあり、先が尖っていてしなやかさはありません。鰭(ひれ)の形状を維持するほかに、尖った棘条(きょくじょう)は外敵から実を守る役割も持っています。

軟条(なんじょう)はやわらかくしなやかで、「節」と呼ばれる関節があり、多くの場合先端が枝分かれしています。軟条は鰭膜(きまく)を支えて遊泳時の方向転換など姿勢制御を可能にします。

鰭(ひれ)に毒棘(どくきょく)と呼ばれる毒針を持つ魚もいます。

担鰭骨

鰭(ひれ)を支える鰭条(きじょう)は担鰭骨(たんきこつ)という骨から放射状に伸びています。ヒラメで言えば、「縁側」が取れるところの骨が担鰭骨(たんきこつ)になります。

対鰭と不対鰭

胸鰭(むなびれ)と腹鰭(はらびれ)は体軸を挟んで左右で対になっています。このような鰭(ひれ)を対鰭(ついき)といいます。対鰭は魚類が四肢動物生物へと進化する際に四肢の起源となったと考えられています。対鰭はおもに左右や水平の姿勢をコントロールする働きを担っています。ヤツメウナギなどの無顎類は、進化の過程で腹びれが形成されなかったため、対鰭を持ちません。

対鰭に対して、体軸に沿って配置されている背鰭(せびれ)、臀鰭(しりびれ)、尾鰭(おびれ)は、不対鰭(ふついき)といいます。不対鰭は横揺れや回転を防ぎ動きを安定化させたり、方向転換の役割を担います。尾鰭は特に強い推進力を生み出します。

背鰭(せびれ)

脂鰭(あぶらびれ)

尾鰭(おびれ)

体の最後尾(尾柄(びへい)の後端)に付いた尾鰭(おびれ)は、遊泳時の推進力を作り出す重要な役割を持った鰭です。推進力のほかにも、方向転換、姿勢制御などに尾鰭の動きは関わっています。

尾鰭(おびれ)は魚の生態や進化の程度などにより様々な形状があります。二又に別れた尾鰭の場合、上半分を上葉(じょうよう)、下上半分を下葉(かよう)といいます。尾鰭の後端を尾鰭後縁(おびれこうえん、びきこうえん)といいます。

尾鰭尾鰭後縁(おびれこうえん)が細く尖っている形状を尖形(せんけい)といいます。エツ(カタクチイワシ科の有明海固有種)、ニベ、タイワンシログチ、クログチなどが尖形の尾鰭を持っています。

高速遊泳に適した尾鰭

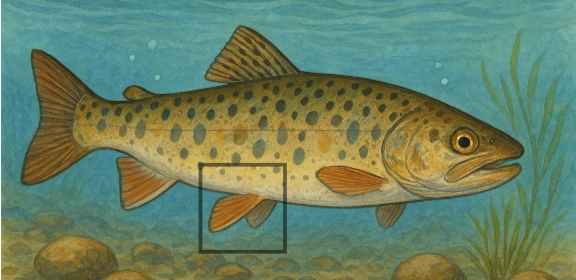

臀鰭(しりびれ)

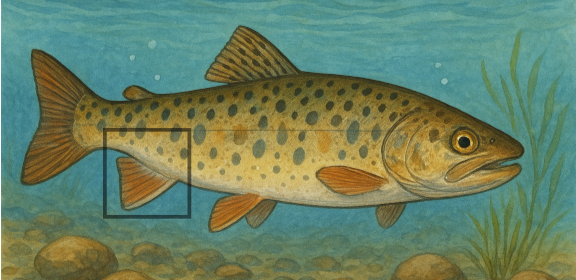

腹鰭(はらびれ)

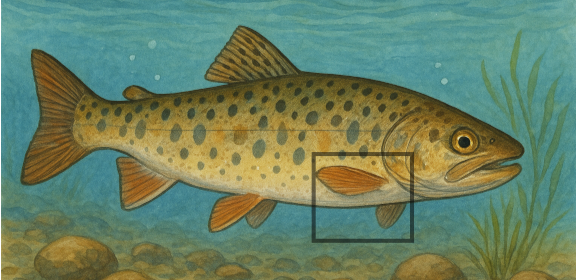

胸鰭(むなびれ)

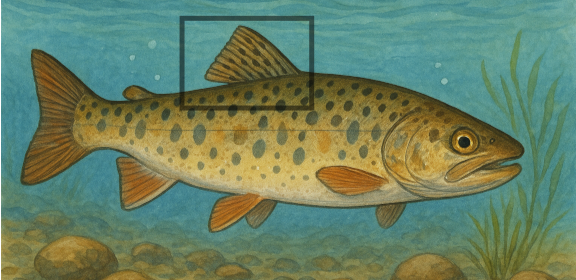

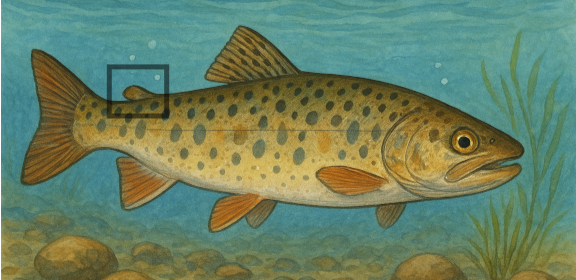

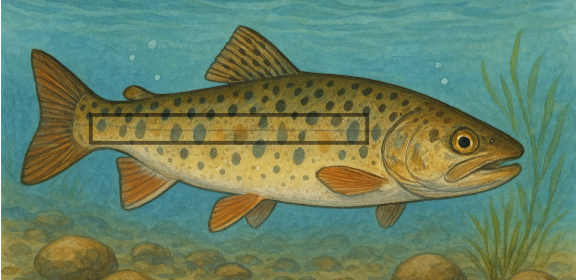

側線(そくせん)

鰓蓋(えらぶた)の後方付近から尾鰭に向かって、体側に側線(そくせん)と呼ばれる線が走ります。この「線」を拡大してみると、そこの鱗には穴が空いていてそれが線状に見えることがわかります。この穴の空いた鱗を側線鱗(そくせんりん)、鱗に空いた穴側線孔(そくせんこう)といいます。

側線孔の下には感覚器官があって、水圧、水流、電場などを感じることが出来ます。水流や水圧は障害物や外敵の存在を検知したりすることなどに役立ちます。電場の検知は生物の発する電気を感じることで、仲間や外敵や餌の存在を知ることが出来ます。

ほとんどの魚が体側に1対の側線を持ちますが複数の側線を持つ魚もいます。

側線は基本的に体側の中心付近を一直線走りますが、大きな胸鰭(むなびれ)が体の中心付近を覆うような魚には側線が胸鰭を迂回するように背中側に湾曲して走る魚もいます。

鰓蓋(えらぶた)

吻(ふん)

魚の目から前の部分を吻(ふん)と言います。吻の先端を吻端(ふんたん)と言います。目の先端から吻端までの長さを吻長(ふんちょう)といい形状を比較したり、生態を推測するためなどに用いられます。

吻の形状は摂餌行動(せつじこうどう)にも影響を与えます。ヤガラは筒状に伸びた吻で獲物を一気に吸い込むことができます。シロギスは長く伸びた吻を砂底に差し込み、獲物を探すことができます。カジキは長い吻で獲物をたたき弱らせてから捕獲したり、天敵のサメと戦うための武器にも使います。