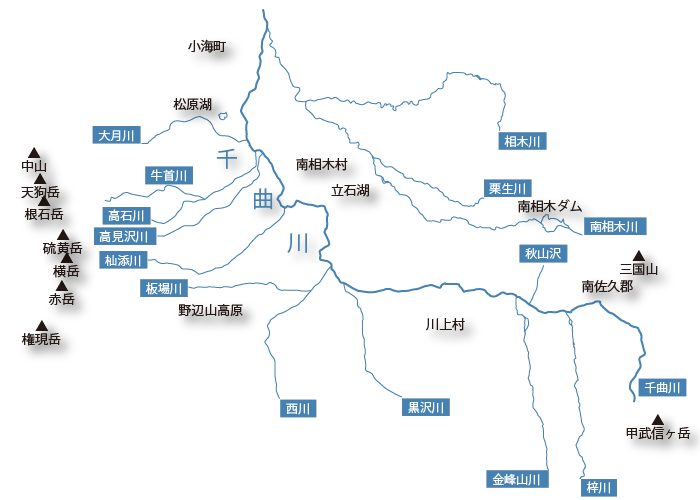

信濃川水系の本流は二つの名前を持ちます。長野県内を流れる間は千曲川、新潟県に入ってからは信濃川と呼ばれます。

水源は長野県南東部の端、埼玉、山梨、長野の三県の県境にある甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)。ここから、八ヶ岳と関東山地の間を北上し、長野市で北アルプスを源流とする一級河川、犀川と合流し、ゆらゆらと蛇行を繰り返しながら北上を続け、新潟県長岡市の海に注ぎます。その長さは日本の河川の中では一番長く、367kmです。

本流の千曲川だけでも十分楽しめますが、スケールの大きな川なので、八ヶ岳や霧ヶ峰方面からの支流や、犀川の支流など、数年かけてもまわりきれないほど多くの魅力的な支流があります。

千曲川

梓川合流地点より少し上流では良型のイワナが釣れます。しかし、集落を過ぎた辺りからは、獣害対策のために通電した柵があり、川へは降り難くなります。この柵が設置されているのは、さらに上流の登山道が始まる辺りまで。そこから上流は、再び川に降りやすくなります。

梓山エリアは、入渓も容易で良型のイワナが釣れます。このエリアでは、短い間隔でいくつかの大堰堤があって、この堰堤の下が良型イワナが付きやすいポイントとなっています。

さらに下流の秋山エリアは梓山エリアに比べると水質が悪く、水が濁っていますが、ここではイワナよりヤマメの方がよく釣れます。

このエリアを釣り上っていくと、やがて大堰堤があります。その下には、いかにも大物が潜んでいそうな大きなプールがあります。

大堰堤より上流は、町田市自然休暇村のあたりまではイワナが釣れます。

犀川水系の本流も上流部では梓川と呼ばれています。

秋山沢

秋山沢は、川上第二小学校の少し下流で千曲川に合流する流程2km程の小さな沢です。千曲川合流地点は完全に藪に隠れてしまい、基本的には釣りの対象とはなりにくい川です。

杣添川

野辺山方面から国道141号線を北上すると、やがて、くねくねとした下り坂が続くようになります。その下り坂を降りきった辺り(南佐久郡南牧村海ノ口)で、小さな川が千曲川に合流します。この川が、杣添川です。水源は、八ヶ岳の横岳付近です。

下流の杣添橋周辺は、良型は少ないものの小型のヤマメの魚影は多く見られます。

大門川

霧ヶ峰付近を水源とする大門川は、大門街道(国道152)沿いに長野県長和町を流れ、千曲川支流の依田川に合流します。常に適度な水量があり、水のきれいな水のこの川は、雨の日でも濁りにくく、増水によって活性化した魚を狙うこともできます。ただ、上流部は熊の出没エリアとなっていますので、入渓の際には熊対策が必要です。

最上流部は、張り出した樹木の中での釣りとなりますが、それを厭わなければ川幅がかなり狭くなった(水深も浅い)所でもイワナが釣れます。

大門街道を小茂谷付近まで下ると、水量も十分に増えて釣りやすくなり、良型のイワナが狙えます。

霧山橋の下流のクネノ内橋は、容易に入渓可能ですが、それだけに入る人も多く、場荒れしやすい傾向があります。

「クネノ内橋」の上流の堰堤には取水口があり、この下流では多少水量が少なくなります。クネノ内橋の下流の大門橋は夏の間は草が生い茂るので軽い藪こぎが必要となります。渓相はクネノ内橋とほとんど変わりません。

大門橋より下流では、堰堤の間隔が長くなり、あまり堰堤の存在を意識することがありません。

左岸側には山の斜面が接しているので、川に入るには畑の広がる右岸側からとなりますが、この区間の右岸側には獣害対策の金網が張られています。この金網には一定間隔で扉があるので、扉を使って川に降りることになります。

車道が川から離れるところの橋の下流付近は(夢のかけ橋付近まで)、水深が浅く、あまり期待できません。

大門橋より下流は、岩井と宮ノ上の境付近が特に期待できます。

高瀬川

高瀬川は、北アルプスの槍ヶ岳と園周辺の山々を水源ととする犀川の支流です。

古い釣りの地図では「イワナの宝庫」と書かれていたりしますが、1990年頃にはもう魚も減り、現在は特別に釣れる川というほどでもありません。それでも、ほとんど手付かずのまま残された自然の中で釣れたイワナは特別に美しく感じられます。

七倉から高瀬ダムの間は、一般車両を乗り入れることは出来ませんが、専用タクシーを利用することが出来ます。

高瀬ダムより上流は、登山道を利用しての釣行となります。ダムの左岸側にもいくつか沢がありますが、登山道は右岸側にしかなく、基本的に左岸側の沢には入ることが出来ません。

高瀬ダムより上流には、あまり釣り人はいませんが、運悪く先行者があった場合、別の沢に移動するにはかなり時間がかかります。日帰りの場合は、東沢より遠くの沢に入ることはあまり現実的ではありません。こんな状況を考えると、高瀬ダム上流では東沢がもっとも手軽で有望な沢かも知れません。

日帰りの他に、上流の晴嵐荘に泊まってじっくりと源流部の沢をさぐることもできます。

晴嵐荘の少し上流では、川原から温泉が湧き出ていて(湯俣温泉)、それを溜めて露天風呂を作ることが出来ます。

龍神湖は、エメラルドグリーンに濁って、水の流れも淀んでいますが、それでもイワナが釣れます。龍神湖の上流側へは、高瀬川トンネルの出口付近に開けたところがあって、そこから竿を出すことができます。

奈良井川

中央アルプスの最高峰、甲斐駒ヶ岳。その北北東、約4kmの所にある茶臼山を水源とする奈良井川は、旧楢川村、塩尻市を流れ、松本市で梓川と合流して犀川となります。

現在は、姥神峠道路と権兵衛峠道路が整備され、伊那方面からも楽に釣行できるようになりました。しかしその一方で、その工事の爪痕が川のあちこちに残っていて、かつての姿を知る者にとっては寂しい気持ちにもなります。それでも、流れる水は昔と変わらず清らかで、所々にはかつての美しい自然の姿を残すところもあります。

奈良井ダムより上流

奈良井ダム上流は、基本的にイワナがメインと対象魚となります。

羽淵の集落の近くは、小型のイワナが主体となりますが、禁漁直前頃には、ダムからの遡上イワナが狙えます。

集落をすぎてから番所までの区間では、良型のイワナも狙えるようになります。とくに、樹木が川を覆っっているようなエリアが有望です。

番所には少し開けた場所があって、以前はフライやテンカラでも釣りやすい好ポイントでしたが、工事の影響で荒廃し、釣り場としての価値が損なわれた感じがします。

番所より上流に進むと、川は奈良井林道に沿って流れるようになります。林道の始点は大小の岩があり、誰もが入りたくなるような渓相で、釣り人も良く見かけます。そのためか?釣果はあまり期待できません。

林道を500mぐらい進んだところから、多少の釣果が期待できるようになります。林道に入ってから1、2km付近にはイワナがいますが、それより上流はまだ未確認です。

以前、林道の始点から1kmぐらいの所で釣っていた時、背後でバシャバシャと川を歩く音がして振り返ると、間近に熊がいた事がありました。釣行の際には、鈴を付けたり、蚊取り線香を焚くなどの対策をお勧めします。

道の駅周辺

奈良井ダムの下流に道の駅奈良井があります。ここは2000年頃までは、魚が多く、型の良いイワナも釣れましたが、ある年に岩が流れてずいぶん渓相が変わってしまい、現在では以前ほど釣れなくなっています。それでも、道の駅の少し下流のカーブ(下流の橋の上流)のプールにはやはり型の良い魚が付くようです。

奈良井ダムより下流ではヤマメ(アマゴ?)も釣れるようになります。漁協ではアマゴは放流していないはずですが、体側にはっきりと朱点がある魚も釣れます。もしかすると、アマゴかも知れません。

釣果状況

もうすぐ5月とはいえ、前日に降った雪が所々に残り、桜も、まだちらほらとしか咲いていません。まだ水温も低く、そのせいか魚の活性はさほど高くはなく、梓川の下流で何度か魚をバラシました。

梓川合流地点の上流はやや好調。の小堰堤のプールでヤマメ、この下流の堰堤下のプールでも良型のヤマメが釣れました。

葛温泉下流をフライで探ってみました。数は多くないですが、オレンジ色と薄い緑色の斑点がきれいなイワナが釣れました。

夢の架け橋の下流を探ってみました。この橋の上流では、川の水がかなり取水されていて水量が少なく、そのせいか(?)が、魚の反応はほとんどありませんでした。

奈良井ダムの上流に番所というところがあります。ここは良型イワナやアマゴの好ポイントでしたが、権兵衛峠道路の工事の一環で護岸されたりして、昔に比べると最近はずいぶん雰囲気が変わってしまいました。その影響でしょうか(?)魚も以前ほど釣れなくなりました。

それでもかつての釣果が忘れられず、久しぶりにここに入渓してみました。

やはり昔ほどの釣果はありませんでしたが、小型のヤマメ数尾と、かろうじて良型のイワナも釣れました。

昼頃から梓川の最下流の橋の少し上流から入渓しました。

盛夏の頃に、ここであまり良い釣りをした記憶はまだありませんが、イワナは時間をかけなければ餌に食いつかないことがあるので、有望そうなポイントには時間をかけて繰り返し攻めてみました。その作戦が功を奏したようで、左岸の葦の下の緩みで三尾の良型イワナが釣れました。この日は葦の影がポイントとなっていたようです。

杣添川の千曲川合流地点から、最初の堰堤までを探ってみました。魚の反応があったのは本流から杣添橋まで。数匹の小型のヤマメが釣れました。最初に釣れたのが小型ばかりだったので釣り方に雑なところがあったのか(?)、何気ない脇の流れで、逃げ去る良型の魚の影を何度か目撃しました。

15時頃から、葛温泉下流の仙人岩付近のチャラ瀬の、特に有望そうなポイントを軽く探り、やや小ぶりのイワナが釣れました。やはりここのイワナはきれいです。

蓮華大橋の上流の大出橋の左岸を下流に数10m下ると、川に降りるための踏み跡があり、登山道にあるようなロープも設置してあります。ここから上流の堰堤のすぐ下流のチャラ瀬までを探りました。

この辺りは流れはさほど速くなく、チャラ瀬と適度な水深のプールの繰り返しが続きます。フラットな水面が多く、河原も広くフライに適した渓相です。

幅5m長さ10mほどのプールで魚の反応がありましたが、警戒心が強いのか?なかなかフライを咥えてくれません。フライをドライからウェットに変えても状況に変化はありません。ならば、より警戒心を抱かせないようなフライということで、ミッジ(ユスリカ)に変えてようやく釣ることができました。

釣れたのは、背中に噛み切られたようなキズを負い片目負傷しているヤマメでした。一度、ルアーなどで釣り上げられた魚かも知れません。

昼過ぎから、依田川の、N 36 13' 44.31" E 138 14' 38.3"にある無名の橋の下流左岸から多少強引に薮をこいで入渓しました。この辺りは川岸はどこも藪に覆われているため、川に降りるにはある程度の強引さが必要です。これより上流にはまだ多くの民家がありますが、水はかなりきれいです。

入渓地点は、川幅が狭く落差が大きいので流れが速かったため、目立つように(ミッジではなく)レギュラーサイズのアントを使用し、流れの緩んでいるところを重点的に探りました。そして、比較的小さな流れの緩みで良型のイワナが釣れました。ここは大門川合流地点からそれほど離れていないのでヤマメ域だと思っていましたが、こんな下流までイワナがいるようです。その後、さらに数匹のヤマメが釣れました。

この日は、(藪沢の釣り方ではなく)フライの本来的な釣りを楽しみたくて、源流部や沢を避けて下流域を狙うことにしました。まずは大門川。N 36 13' 24.34" E 138 14' 59.9"にある橋の近くの右岸の扉から入渓し、上流の堰堤までを探りました。川幅が狭く水に勢いがあるため、遡行には気が抜けません。

入渓してすぐに小型のヤマメが釣れ始めます。やはりこの川は魚が多いようです。

前回、霧山橋の下流でミッジサイズのアントでの反応が良かったので、それに変更したところ良型のヤマメが釣れました。この日もこのパターンは効果的なようです。

道の駅奈良井の下流の橋から入渓しました。しばらく釣れない状況が続きましたが、橋の下流10m付近でやっと良型のヤマメが釣れました。このヤマメが出たのはフラットな流れで、ポイントがつかみにくいところですが、よく見ると大きな沈み石があり、そこに潜んでいた魚のようでした。

大門川と国道152号が交差する、入大門の霧山橋の下流140m付近の右岸から入渓しました。この一帯は、小さな落ち込みが連続し、期待が持てそうな渓相が続きます。エルクヘアカディス、アントなどのパターンでは小型のヤマメ、ウェットフライでは良型のヤマメも釣れました。

千曲川の梓川合流地点の約500m下流にある室屋橋の下流の左岸から入渓しました。

室屋橋の下はテトラの入った落ち込みになっていて、その後に大きな瀞があり、チャラ瀬、再び瀞、チャラ瀬と続き、最初の堰堤、次の堰堤が現れます。水質は上流に比べると悪いです。型の良い魚はやはり堰堤下に集まっていようです。それ以外は小型のアマゴがほとんどでした。堰堤と堰堤の間隔は短いので、釣りきってしまうと魚がいなくなるかも知れません。二番目の堰堤を越えると、梓川の合流地点に至ります。

昨夜からの雨による増水のため、長野県内のほとんどの川は増水中。そんな状況のなか、高瀬川に向かいました。ダムの放流が無ければ、雨の影響は少ないと考えたからです。

葛温泉の下流の橋から川に降りると、予想通り濁りもなく、ほとんど増水ありません。さっそく釣りはじめると、ほどなく小型のアマゴが釣れました。

ここまでは良かったのですが、、それからしばらくして、わずかに濁りと水量が増していることに気付きました。放水のサイレンは聞こえなかったので、沢から大量の水が流れ込んだのかもしれません。

入渓地点に戻るには深場を渡る必要があるため、右岸の山中に逃げ込んだのですが、道がなく入渓地点に戻るまで結構な時間を要しました。無事に帰って来れてよかったのですが、逃げ場のない釣り場に入るには、もう少し雨量を考慮すべきだったと思います。

完全に安全と思われるところまで避難した頃には、川は完全に泥水化していました。

大門川は長野県長和町を流れる川です。民家が途切れるあたりから上流は、次第に川幅が狭く樹木の張り出した釣りにくい沢の渓相となりますが、良型が釣れることも多く期待の持てる川です。

この日、上流の仏岩橋下流の落ち込みでは、25cmのイワナが釣れました(使用したフライはアダムス風のミッジ)。ここまで上流に来ると樹木に空間を遮られてフライの釣りは少し難しくなます。

その後に移動した小茂谷そば打ち道場付近では、入渓してすぐにエルクヘアカディスに反応がありましたがヒットしません。ミッジに変えても効果がなく、ニンフに変えてやっとヒットさせることが出来ました。

橋を過ぎるとコンクリートブロックを積み重ねた落ち込みがあり、そこでニンフを使ってなんとか約25cmのイワナが釣れたました。

高瀬ダム上流にイワナを釣りに行きました。時間短縮のためタクシーを使って、高瀬ダムまで登り、まず右岸の東沢に向かいました。1990年頃に比べると、十数年の間に、沢を取り巻く樹木が大きく成長し、多少雰囲気も変わったように感じます。東沢は、堰堤以外にはほとんど人工構造物はなく、こんなところでの釣りは本当に気持ちがいいです。

この日に釣れた魚の数は少ないけれど、型も良く、きれいなイワナでした。高瀬トンネル出口付近は水が淀んでいますが、ここにもイワナがいます。