あ

赤潮

赤潮(あかしお)とは、海水中のプランクトンの異常発生により、海水が赤色やオレンジ色に染まる現象です。ひどい赤潮が発生すると、魚類が死滅してしまうこともあります。

上げ

釣り人たちの会話の中では、しばしば、上げ潮のことを上げと略したりします。上げ潮は、干潮から満潮に向かって潮が満ちてくる状態です。満ち潮、差し潮ともいいます。

遊ばせる

釣った魚を、すぐには取り込まず、しばらく泳がせて魚の引きを楽しむことを、遊ばせるということがあります。

魚信(あたり)

魚が餌に食いつくと、釣り糸や竿を通して、手元にその感覚が伝わったり、ウキが沈んだり、目印などの動きに変化が現れます。これをに魚信(あたり)といいます。

当て潮

自分の釣座に向かって流れてくる潮を、当て潮(または、当たり潮)といいます。

荒食い

魚は、産卵期が近づいてくると、体力を蓄えるために餌を多く食べるようになります。この現象を荒食いと呼んでいます。越冬のために深場に落ちる前にも、越冬中の体力を蓄えるために、荒食いは起きやすくなります。

アワセ

基本的な釣り方では、魚が餌を咥えて魚信が現れた時、確実に針掛かりさせるために、竿をしゃくったりします。この動作をアワセ(合わせ)と呼びます。アワセ方や、アワセのタイミングなど、魚種や状況、釣り方によっても異なります。

アワセ切れ

細いハリスや道糸を使った場合、掛かった魚が大きい場合など、アワセた瞬間にかかる力に糸が耐えきれずに切れてしまうことがあります。これを合わせ切れと呼びます。

い

生き餌

小魚や虫エサなど、生きた状態のまま用いる餌を生き餌(いきえさ、活き餌、生餌、活餌)と呼びます。一般的には、"生き餌"と言えば小魚のことを意味することが多く、石ゴカイ、青イソメ、赤虫などの虫エサは、基本的に生きたまま餌として用いますので、わざわざ"生き餌"と呼ぶことはほとんどありません。

活刺し

餌を生きたまま針につけることを、活刺し(いけざし)と呼びます。

居食い

極寒期のマブナなどのように活性の低い魚は、その場でほとんど動かずに餌を食べる場合があります。これを、居食い(いぐい)と呼びます。

一荷釣り

一荷とは、本来は荷物を天秤棒の両端にぶら下げて、肩に担いで一度に運ぶことを意味します。

釣りでは、キスの投げ釣り仕掛けや、サビキ仕掛けのように2本以上の針を持つ仕掛けで、同時に二尾以上の魚が釣れる様子が、天秤棒で荷物を運ぶ様子に似ていることから、一荷で釣れると言います。

居付き

特定の場所に定着している魚を、居付きと呼びます。

糸ふけ

糸ふけとは、道糸にテンションがかからない状態(張りがない)状態をいいます。糸ふけは、オモリが底に着いた状態、風や潮で道糸が流された状態などのときに出来ます。

糸ふけができると、手元やウキなどに魚信が出にくくなり、仕掛けが絡みやすくなりますので、道糸にはつねに一定のテンションが掛かるようにするのが基本的な釣り方です。例外的に、落とし込み釣りなどでは、故意に糸ふけを作り、道糸の動きで魚信を取ることもあります。

入れ食い

入れ食いとは、仕掛けを投入するたびに、すぐに魚が釣れる状態のことです。

う

上ずる

気圧や水温や潮流など、自然条件によっては、魚はふだんの遊泳層よりも浅い(高い)ところに群がることがあります。ときには、水面に群がることもあります。この現象を上ずると呼びます。

え

お

陸釣り(おかづり)

船を使わない陸からの釣りを、陸釣り(おかづり、丘釣り、おかっぱり)といいます。

置き竿

投げ釣りなど、待ちの釣りでは、仕掛けをポイントに投じたあと、ロッドスタンドなどに掛けて固定しておくことがあります。これを、置き竿にするといいます。

沖釣り

船で沖合に出て釣る釣りを沖釣り、または船釣りと呼びます。

沖根

海岸から離れた沖合の海中にある岩礁帯を、沖根(おきね)と呼びます。沖根は魚が集まりやすいポイントです。

落ち

魚たちは、冬に向かって水温が下がり始めると、越冬に向けて水温の下がりにくい沖の深場へと移動します。魚たちのこの行動を、落ちると呼びます。

お祭り

釣り糸や仕掛けが、隣の人と絡まってしまうことをお祭りといいます。

か

掛かり釣り

船釣りで、イカリを下ろしたり、ロープで船をつなぎ止めた状態で釣る釣りを掛かり釣りといいます。イカダからの釣りも"掛かり釣り"となります。

カケアガリ

沖の深場から岸近くの浅場に向かって、急斜面となって水深が急激に浅くなっていく所をカケアガリといいます。カケアガリはベイトが集まりやすく、そのベイトを捕食する魚も集まりやすいところです。

き

聞き合わせ

寒ブナの釣りなど、魚の活性が低いときなど、明確な魚信が出ない場合があります。魚信を感じても、ふだんのようなアワセ方では、魚が驚いて餌を吐き出すこともあります。そんなときには、竿をゆっくりと少しだけ上げて魚の重みの有無を確かめる(聞く)ような釣り方も有効です。魚の重みを感じるようなら、ゆっくりと食わせてアワセます。このようなアワセを聞き合わせといいます。

聞く

竿をそっと少しだけ上げて、道糸にテンションが掛かるようにして、魚が餌をくわえていないか確かめることを聞くといいます。

キジ

キジとは、主に淡水の釣りで餌として用いられるシマミミズのことです。体液が黄色いこと(黄血、きぢ)が、この呼び方の由来となっています。

際(きわ)

堤防や岸壁が水と接するところ(堤防際や岸壁際)には、海藻類が生えやすく、貝類やカニなどの甲殻類も多く、魚が集まりやすいポイントです。磯場においても、岸近くは総じて地形変化も多くポイントとなりやすい所です。

く

食い上げ

餌をくわえた魚が、水面方向に泳いでくることを食い上げといいます。と、オモリが軽く感じたり、ウキが水面に持ち上がったりします。

食いが立つ

魚が活発に餌を食べるようになることを、食いが立つといいます。止まっていた潮が動き始めた時や、撒き餌が効いてきたときになどによく見られる現象です。

食い込が良い

食い込みが良いとは、魚が躊躇なく餌に食らいつき、餌をしっかりと口の中に飲み込んだ状態をいいます。

け

ケイムラ

ケイムラとは蛍光紫の略で、紫外線を可視光に変換することで青白く発光する発光塗料です。

夜光塗料(蓄光塗料)は、光を当てることで光を蓄えた後は光がなくても発行しますが、ケイムラは光がなければ発光しません。

ケイムラは釣り針や餌木などのタックルで、魚へのアピールを高めるために使用されます。

ケイムラの発光効果は永久的ではなく、使い続けることで劣化し、発光効果は徐々に弱くなっていきます。

渓流魚

渓流に棲むイワナ、ヤマメ、アマゴ、ニジマスなどの魚を、渓流魚といいます。渓流魚は、どの種も美しい姿をしていて、釣り人を魅了します。

渓流魚と呼ばれる魚は、すべて冷水性魚類です。イワナ、ヤマメ、アマゴなどの在来種は、氷河期に日本の河川に住み着き、氷河期が終わった後、水温の上昇した海に降りれなくなり、水温の低い山岳部の渓流に閉じ込められた(陸封)と考えられています。

梓川(千曲川支流)のイワナ

大門川(信濃川水系)のヤマメ

消し込み

消し込みとは、餌をくわえた魚が勢いよく走り出したために、ウキが勢いよく完全に沈み込む状況を表します。

外道

狙っている魚を本命魚というのに対して、狙っていないのに釣れる魚を外道(魚)といいます。

こ

コマセ

撒き餌の同義語。

さ

竿をためる

竿を立てることを、竿をためるともいいます。

竿下(さおした)

竿の真下のポイントを竿下といいます。

先糸(さきいと)

摩耗性の低いPEラインの弱点をカバーしたり、PEラインとハリスの接続部のトラブルを回避したり、クッション機能を高めるなどの目的で、道糸とハリスの間に先糸と呼ばれる糸をつなぐぐ場合があります。先糸はリーダーとも呼ばれます。

下げ

釣り人たちの会話の中では、しばしば、下げ潮のことを下げと略したりします。下げ潮は、満潮からに干潮向かって潮位が下がっていく状態です。引き潮ともいいます。

誘い

ポイントに仕掛けを投じたあと、竿先を上下させたり、リールを巻いたりして、仕掛けや餌に動き(アクション)を加えることで、餌の存在をアピールして魚の興味を引いたり、食いを誘うことを誘いといいます。

サラシ

波が磯の岩や、堤防、岸壁、消波ブロックなどにぶつかり砕けて白く泡立ったところをサラシといいます。

し

時合い(じあい)

時合いとは、魚の活性が高まり食いが立つタイミングのことです。時合は、朝夕のマズメのように時間的な要因が影響したり、満潮や干潮の潮止まりからの潮の動き始めのような潮の動きが影響したりします。

潮裏(しおうら)

潮裏とは、潮流が直接ぶつからない所。潮の流れが強すぎるような状況では、潮裏が好ポイントになることもあります。

潮表(しおおもて)

潮表とは、潮流が直接ぶつかる所です。

潮先(しおさき)

潮がくる方向を潮先(または、潮上:しおがみ、しおかみ)といいます。船釣りで船が流されているようなときには、船が向かっている方向が潮先となります。

潮先の反対、潮が流れ去っていく方向や船が流れてきた方向は、潮後(または、潮下:しおしも)といいます。

潮弛み(しおだるみ)

満潮や干潮に達して潮がほとんど動かない状態を潮弛みといいます。

潮通し

潮通しとは、潮の流れ具合いを表す言葉で、「潮通しが良い」とか「潮通しが悪い」のように用いられます。

潮止まり

満潮や干潮に達して、潮の流れが上げ潮から下げ潮、または下げ潮から上げ潮に変わる直前の潮が流れない状態を潮止まり(しおどまり)といいます。

潮回り

満潮と干潮は1日のなかで、それぞれほぼ2回(時々、満潮、もしくは干潮が1回しかない日もあります)訪れますが、その潮位差は月の満ち欠けと連動して変動し、ほぼ15日のサイクルで循環します。このサイクルを潮止まりと呼んでいます。古来、海と深く関わってきた日本では、このサイクルを干満の潮位差と潮の動きから区分して、長潮、若潮、中潮、大潮、小潮のように名前をつけて呼んでいます。

潮目

海面には、海水の色が急激に変化する境目が見えたり、そこだけ波立っていたり、逆に周りが波立っているのにそこだけ波立っていなかったり、泡や木くずなどが集まっていたりするところがあります。こういったところは、水温、塩分濃度など水質の異なる潮の流れがぶつかっているところで、潮目と呼ばれています。潮目にはプランクトンが集まりやすく、魚が集まりやすいポイントです。

尻手ロープ

置き竿にする場合など、大物が掛かったときに竿を持っていかれないように、竿尻にロープをつなぎ、ピトンなどに固定します。このロープを尻手ロープ(尻手綱)といいます。ピトンが打ち込めないような波止釣りやサープなどでは、簡易的に(重い)クーラーボックスにつないだり、岸壁などの頑丈なポールやガードレールなどにつないだりします。

触鬚(しょくしゅ)

昆虫、クモ類、魚類などの口のまわりにある髭状の突起を、触鬚(しょくしゅ)と呼びます。触鬚には、触覚、嗅覚、味覚味覚などの感覚器官があります。ヒメジのように、触鬚を巧みに使い、砂を掘り起こして餌を探す魚もいます。触肢とも呼ばれますが、魚類は肢を持たないので、触鬚という呼び方が一般的です。

す

スレ掛かり

釣り針が、魚の口以外のところに掛かって釣れることをスレ掛かりといいます。

スレる

魚が仕掛けを見破ってしまい警戒して食わなくなったり、ルアーに慣れて反応が悪くなったりすることを、魚がスレるといいます。

高切れ(たかぎれ)

釣りの最中に起きる糸切れは、道糸よりも細いハリスの方が先に切れることがほとんどですが、時には劣化や擦り傷などのダメージによって道糸から切れることもあります。これを高切れといいます。

タナ

釣りにおけるタナ(棚)とは、水中の魚のいる層の水深を意味します。

ち

力糸(ちからいと)

投げ釣りで竿を振り切ったときにかかる強い衝撃で道糸が切れることを避けるために、道糸と仕掛けの間に力糸と呼ばれる糸を結びます。力糸は太さがテーパー状になっていて、細い方を道糸に結びます。

潮汐

潮汐(ちょうせき)とは、潮の満ち干のことです。

ちょん掛け

ちょん掛けとは、餌を針の先に少しだけ刺す餌の付け方です。

つ

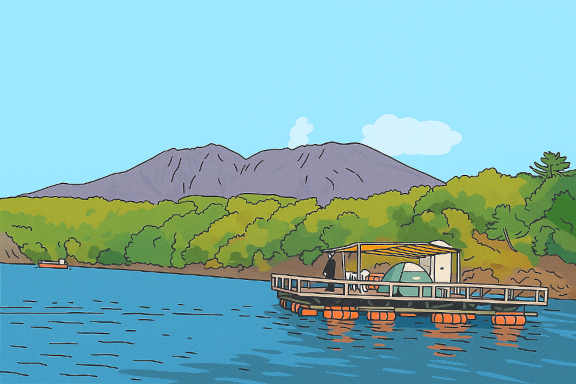

釣り筏

釣り筏とは、沖釣りのために海上に設置された筏(いかだ)です。ほとんどの筏が、木材で組んだ安全に歩ける床の下に複数の円筒状の浮力体(フロート)を取り付けて海に浮かぶような構造になっています。

レジャー層を狙った筏では、外周に転落防止の柵があったり、雨や日差しを避けるための屋根がついていたりするなど快適な釣りが楽しめるような工夫がなされています。

て

底生魚類

海、河川、湖沼の水底に生息する魚を底生魚類と呼びます。

田楽釣り

複数の竿を並べて釣る釣り方を田楽釣りと呼びます。

と

通し刺し

針を餌の頭や尻から刺して、針全体を餌の中を通すように刺す餌の付け方を通し刺しといいます。

な

中弛み(なかだるみ)

一時的に魚の食いが悪くなる状態を中弛みといいます。短期的な視点での中弛みは、しばらくすれば再び食いは活性化します。産卵後の食いの低下のように、長期的な視点での中弛みもあります。

ナブラ

ナブラとは、小魚の群れが青物魚などの大型のフイッシュイーターに追われて逃げ惑っている状況のことです。このような状況では、逃げ惑う小魚の群れの起こす波紋で水面はざわつき、それを捕食しようとする大型魚の波紋も見られます。「ナブラが立つ」とか「ナブラが湧く」というような使い方をします。

に

二枚潮

二枚潮(にまいじお)とは、海の上層と下層で潮の流れる方向や強さが異なる状況をいいます。二段潮ともといいます。

ぬ

縫い刺し

縫い刺しとは、縫うように針を餌に刺す餌の付け方です。

抜く

釣れた魚を玉網やランディングネットを使わずに、水中から抜き取ることを抜くといいます。

ね

根

海底の岩礁を根といいます。

根掛かり

仕掛けが水中の障害物に引っかかってしまうことを根掛かりといいます。

根頭(ねがしら)

海底の岩礁帯(根)の最も水面に近い部分を根頭といいます。

根擦れ

釣り糸が海底の岩礁に接触して擦れてダメージを受けることを根擦れといいます。

狙い場

狙い場とは、魚のいる場所(ポイント)のことです。当サイトでは、"釣座となり得る場所"を"狙い場"と呼んでいます。

年無し

老成して何歳なのか分からない魚を年無しといいます。

の

納竿(のうかん)

納竿とは、竿をしまって、その日の釣りを終えることです。

乗っ込み

魚が産卵のために深場から浅場に移動してくることを、乗っ込みといいます。

は

ハケ

払い出しの同義語。

走る

(魚が)走るとは、掛かった魚が、餌をくわえたまま沖に向かって泳いでいくことです。

払い出し

(釣り座から)沖に向かって出ていく潮の流れを払い出しといいます。

バラす

一旦は針掛かりした魚が、針が外れたり、糸が切れたりして逃げてしまうことをバラすといいます。「バラした」、「バレた」のような使い方をします。

ひ

引き釣り

投げ釣りなどで、仕掛けを引きながら釣る方法を引き釣りと呼びます。

ふ

ふけ

道糸のたるみをふけといいます。

房掛け

餌をボリュームアップして魚へのアピールを高めるために、複数の餌をちょん掛けで付けて房のように付ける方法もあります。この餌の付け方は房掛けと呼ばれています。

フックシャープナー

フックシャープナーとは、釣り針の針先を研ぐための砥石です。粒度の粗い粗研ぎ用と粒度の細かい仕上げ用がありますので、大きく削る場合には、まず粗研ぎ用で形を整えてから、仕上げ用で仕上げます。

フックシャープナーは携帯できるほどの大きさですので、釣行の際にも携行し、時々針先を確認して鈍ってきているようであれば随時フックシャープナーで針先を研ぎます。

ブッコミ釣り

ブッコミ釣りとは、仕掛けをポイントにぶっ込むように投げる釣り方です。投げ釣りとの違いは、ブッコミ釣りは近くのポイントを近投で狙いますが、投げ釣りは遠投で沖合のポイントに仕掛けを投じます。

埠頭

港で船の係留施設のある場所を埠頭といいます。埠頭の形状にはいくつかの種類がありますが、最もよく見られるのは海に突き出した突堤式と呼ばれる埠頭です。この他にも、陸地を掘削して作られた切り込み式、岸に並行する並行式などがあります。

へ

へち

岸壁や堤防などの際(水と接する側面)をへちといいます。

ほ

ポイント

魚が寄り集まることろをポイントといいます。

母川回帰

孵化から幼魚までを川で過ごしたサケ・マス類が、海に降りて十分に成長した後に、産卵のために再び生まれ故郷の川に戻る習性を母川回帰と呼びます。

み

見釣り

見えている魚を釣ることを見釣りといいます。

脈釣り

ウキを使わずに竿先や手元で魚信を感じる釣り方を脈釣りといいます。投げ釣りやブッコミ釣りもウキを使いませんが、脈釣りは基本的にはオモリを着底させず、竿下付近を狙うところなどが異なります。

む

向こうアワセ

釣り人はアワセの動作をせず、魚の方で針掛かりさせることを向こうアワセといいます。

も

藻穴

水中の藻と藻の間を藻穴(もあな)といいます。

捩り(もじり)

水面近く魚が泳ぐと、水面に波紋ができたり、背鰭が見えたりします。これを捩り(もじり)といいます。