釣り針の基本構造と

各部名称

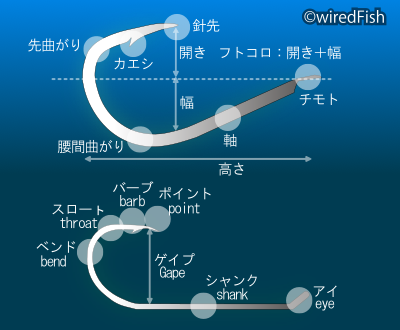

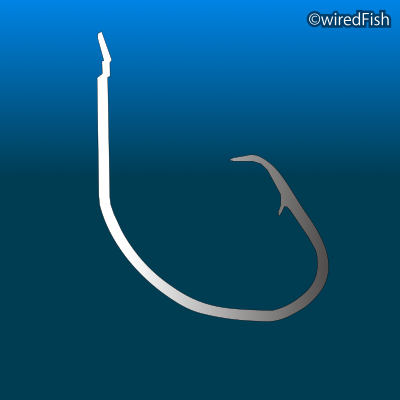

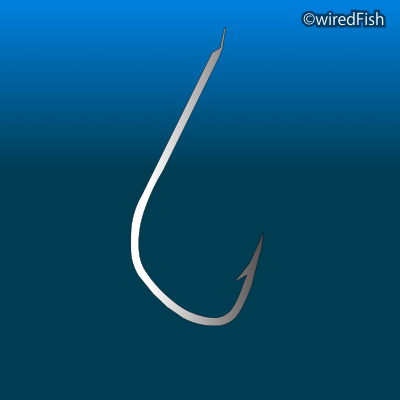

釣り針は、基本的にJの字型の形状しており、各部は

軸(胴):チモトから曲がり部まで

腰:軸から曲がり部先端まで

先曲がり:軸の曲がり部先端から針の先端まで

針先:針の先端部

カエシ:針を外れにくくするための針先と逆方向の尖り部

針の形状やサイズを示す寸法として、チモトから針の曲がり部先端までは高さ、針先から軸、または、針の曲がり部先端まではフトコロと呼ばれています。

フライフックなど洋式の釣り針では、チモト部分をアイ(eye)、アイから針が曲がり始めるまでのほぼ直線の部分をシャンク(shank)、曲がり部をベンド(bend)、曲がり部から針先までをスロート(throat)、針先をポイント(point)、カエシをバーブ(barb)、針先と軸の間をゲイプ(gape)と呼ぶこともあります。

食わせ針と掛け針

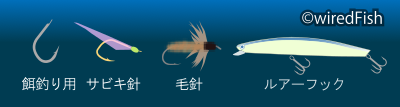

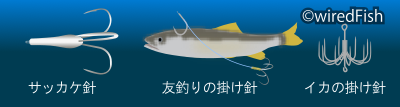

釣り針は釣り方から大別すると針掛けした餌、または餌に見立てた針(いわゆる擬餌針)を魚に食わせる喰わせ針と、針を魚体に引っ掛けて釣る掛け針に分類することができます。

喰わせ針には、毛針、サビキ針なども含まれます。ルアーフックも餌に見立てたルアーに付けた針を食わせることとなりますので喰わせ針に分類できます。

掛け針には、アユの友釣りやコロガシ釣りで用いる掛け針、ボラ釣りで用いられるサッカケ針、イカ釣りで用いられる掛け針などがあります。

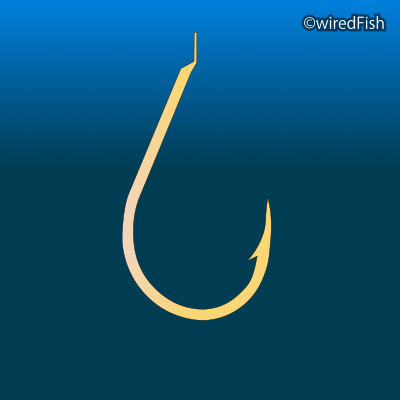

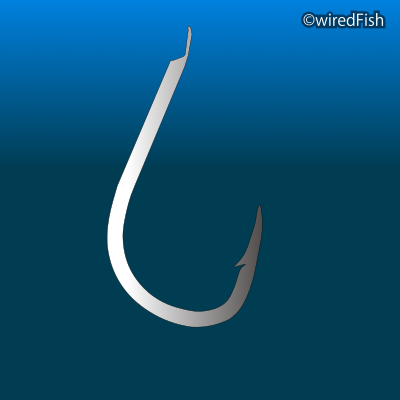

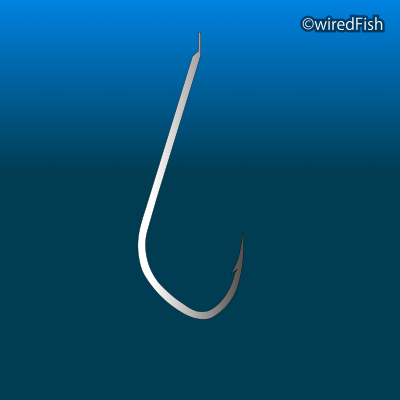

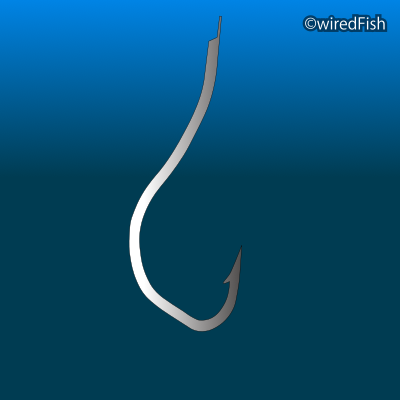

先曲がりの形状

ネムリ針とヒネリ針

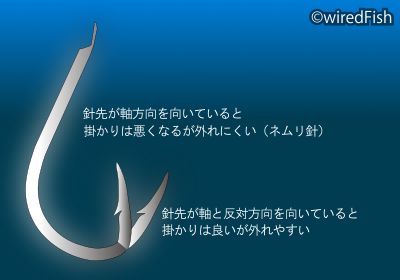

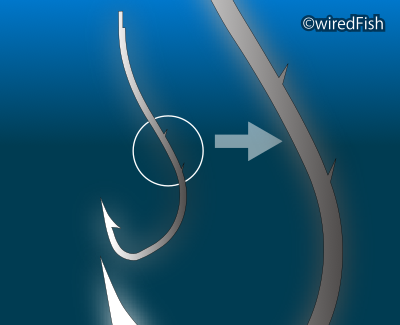

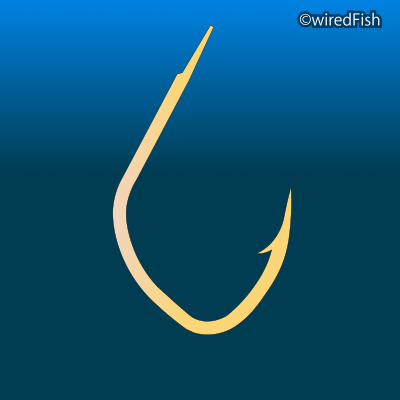

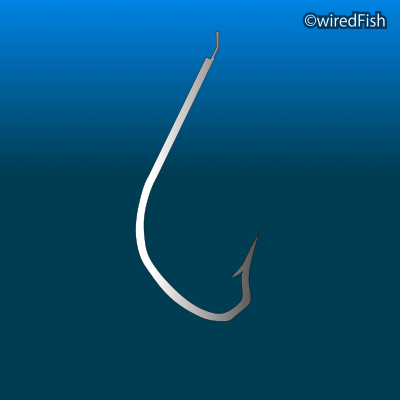

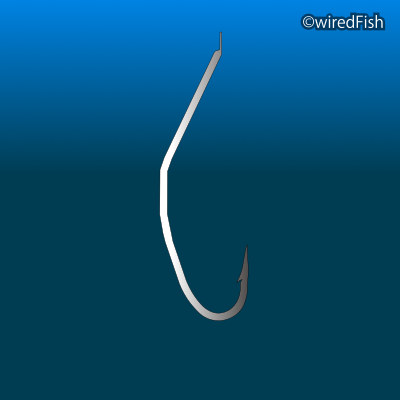

針の先曲がりから針先にかけての形状は、魚の掛かりやすさや掛かった魚の外れにくさに影響を与えます。一般に針先は軸とは反対方向に傾いている方が魚の掛かりは良くなりますが、掛かった魚の外れにくさに関しては、針先は軸方向を向いていた方が有利です。

針先が軸方向に向かっていることをネムリ、ネムリ形状の針をネムリ針といい、ムツ針はその典型的な例となります。ムツ針ほどではありませんが、丸セイゴ針も明確なネムリが入った針です。

ネムリの入った針は魚が外れにくくなるだけでなく、根掛かりしにくいという利点もあり、テトラ際狙いの釣りや磯場での根魚狙いでも効果的です。ネムリ針は、掛かりにくいという欠点がありますが、餌を丸飲みするような魚に対してはこの欠点はさほど問題になりません。

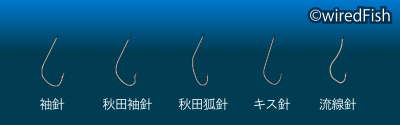

ネムリ針とは逆に、秋田袖針のように積極的に針先を軸方向とは反対方向に向けて掛かりを良くした針もあります。

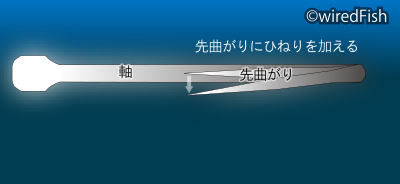

針の先曲がりにひねりを加えて軸平面を故意に歪ませた針もあります。このような針はヒネリ針といいます。ヒネリ針は、主にフッキング率向上を期待して用いられます。

レッド

カサゴなどの根魚を狙うブラクリ仕掛けで赤い針が用いられるように、根魚は赤色に集魚性がありますので赤い針は効果的です。

水中では波長の長い赤色の光は水に吸収されますので、赤い釣り針は見えにくくなります。水深がますほど、太陽光はとどきにくくなりますのでこの効果は顕著となります。ただこの効果が実際の釣りでどの程度効果的なのかはよくわかりません。

赤色はベイトのエラの色と同じであるため、フイッシュイーターの捕食本能を刺激するという仮説もあります。

ブラウン

ブラウン(茶)は、釣り針を水中の岩や流木、底の砂泥などに馴染ませて目立ちにくくするために用いられます。袖針など淡水の小物釣りで用いられるような針に多く見られる色です。

ブルー

ブルー(青)は、クリアな水中では目立たない色となりますので、淡水用の釣り針では多く見られる色です。魚の色覚は魚種にもよりますが、総じて魚は青色の色覚が弱いと考えられていますので、ブルーの釣り針は見破られにくいと期待されます。海釣りでは、ベイトの色と馴染む場合も多いので、泳がせ釣りやルアーでも効果が期待できます。

グリーン

グリーン(緑)は、水草などの背景や緑系の餌と馴染ませて目立たなくする目的と、逆にルアーなどで魚に興味を持たせたりする目的で用いられます。

イエロー

イエロー(黄)は、とも呼ばれ、付け餌のコーンと馴染んで魚に針の存在を気好かれないようにしたり、曇日や深場などで目立たせて魚に興味をもたせることをなど目的として用いられます。

NSブラック

釣り針の色に「NSブラック」というタイプがあります。名前や製品の色から基本的に「黒」を意味すると思われますが、ただの「黒」と何が違うのか? 各メーカーの説明をみても「NSブラック」の明確な説明は見つかりませんでした。

そもそも、「NSブラック」の「NS」とは何なのか? おそらくこれは、ニッケルシルバー(Nickel Silver:ニッケル、亜鉛、銅の合金)の略であると推測されます。

釣り針の表面処理にニッケルシルバーを用いると、錆びにくく、耐久性が向上し、摩耗しにくくなります。さらに魚の警戒心を軽減するために、黒に着色したものが「NSブラック」だと考えられます。

釣り針の選び方

魚種

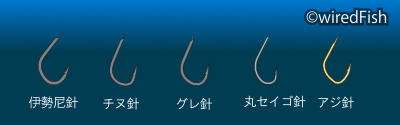

チヌ針やマダイ針のように特定の魚種のために設計された針がありますので、特別なこだわりがなければそういった針を使うのが無難です。

釣り針の強度

大物狙いでは、釣り針の強度が重要になります。折れやすい釣り針や伸びやすい釣り針はバラシの原因となります。釣り針の強度を判断する目安となるのが、軸の太さと針のサイズです。チヌ針よりも、軸が太いグレ針や伊勢尼針の方が強度が高くなります。針のサイズはサイズ(号数)が大きくなるほど、強度も高くなります。

同じような形状の釣り針でも、メーカーによって材質や焼きの入れ具合いが異なりますので、実際の強度は使ってみなければわかりません。そこで、まだよくわからないうちは有名なメーカーの釣り針を選ぶことをおすすめします。

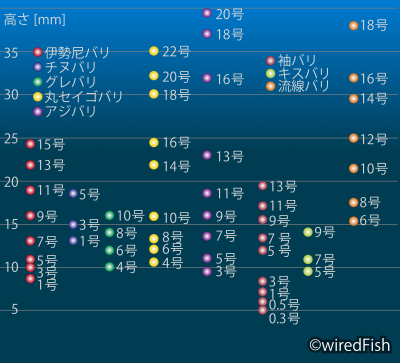

釣り針のサイズ

釣り針のサイズ(号数)は基本的には狙っている魚の大きさに合わせて選びますが、使用する付け餌のサイズや狙っている魚の力に耐えうる強度を持っているかどうかということも考えて選ぶ必要があります。

また、食いが悪いときには、針のサイズを落すことで食いの可能性が高まりますが、針が小さいと針掛かりせずにスッポ抜ける可能性も高まります。

釣り針の色

釣り針の色は目立つ色で魚にアピールしたり、反対に水中の背景や付け餌に馴染む色で目立たなくして魚の警戒心を弱める目的で選びます。

シルバーやゴールドなどの光る針は集魚効果が期待できますが、フグなどの餌取り魚も寄ってきます。基本的な考え方として、曇日や水が濁っていたり餌取り魚が少ない状況ではゴールドやシルバーなどの光を反射して目立つ釣り針、晴天の日や餌取り魚が少ない状況では目立たないブラック、ブラウン、ピンク(オキアミカラー)などの釣り針が効果的です。

メンテナンス

サビ

餌釣りの場合、釣り針は根掛かりなどによって比較的短期間で失われるケースが多く、錆びるまで使うということはあまりありませんが、ルアーの場合、同じフックを繰り返し使う場合がほとんどですので使いっぱなしでタックルケースに入れておくと直ぐにフックが錆びついてきます。この錆を防ぐには、使い終わったらできるだけ早く真水に数時間つけ置きしてから、完全に乾かします。できれば同時にタックルケースも洗います。

針先

針先を爪に当てて少し引いてみて滑るようなら針先が鈍ってきていますので、フックシャープナーで研ぎます。フックシャープナーには、粗研ぎ用と仕上げ用があります。針先の確認は釣りの最中にも随時行います。

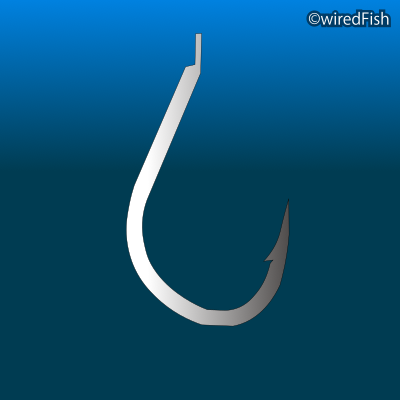

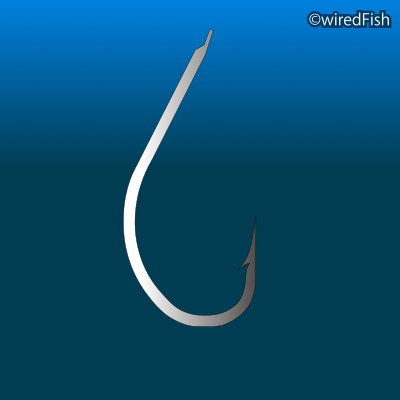

釣り針のタイプ

イシダイ針

伊勢尼針

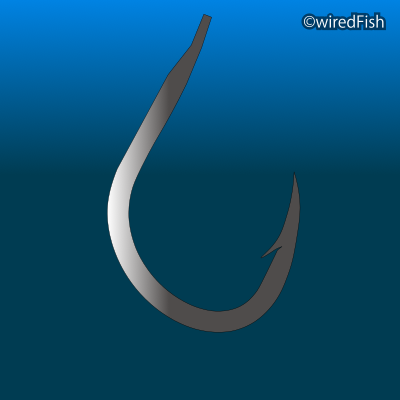

ムツ針

針先が軸側に向いた典型的なネムリ針形状の針です。針掛かりは悪くなりますが、一度掛かると外れにくく、餌を丸飲みするような魚に効果的です。ネムリ形状により、根掛かりもかなり少なくなりますので根魚狙いにも効果的です。サイズは6号前後の中型から、20号前後の大型まで幅広く市販されていますので様々なサイズの魚に使うことができます。