竿の種類

延べ竿と継ぎ竿

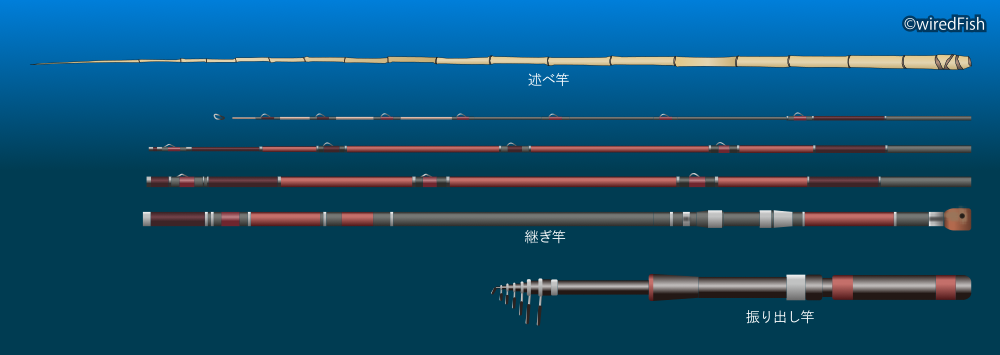

最もシンプルな竿は、布袋竹などの竹材を適当な長さに切っただけの延べ竿ですが、持ち運びにかなり不便となりますので、現在は一本の竿を数本のピースに分けた継ぎ竿や元竿(手持ち側のピース)の中に穂先までのすべてのピースが収納できる振り出し竿が主流となっています。

リール竿と多段延べ竿

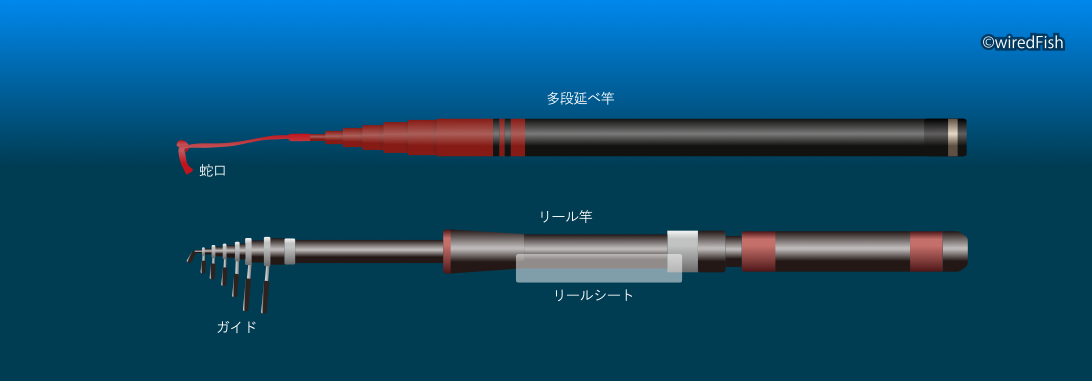

竿にはガイドとリールシート(リールの取り付け部)が付いたリール竿と、渓流竿などのように穂先に道糸をつなぐための蛇口(へびぐち)が付いたタイプの竿があります。蛇口の付いたタイプは延べ竿とも呼ばれますが、一本の竹材からなる延べ竿と区別するために多段の延べ竿と呼ぶ場合もあります。

竹は外国でもバンブーロッドの材料として用いられてきましたが、バンブーロッドの場合は割竹を張り合わせて使用します。和竿の場合も洋竿の場合も、竹竿は製造にはコストもかかり、現在では高級品として扱われています。

矢竹(やだけ)

分類:イネ科 - タケ亜科 - ヤダケ属 - ヤダケ

別名:矢篠, 矢野竹

特徴:茎径 5~15mm。節の隆起が小さい

強固で細工がし易く和竿では最も良く用いられる竹材です。ヘラ竿の穂先以外の部分やアユ竿や渓流竿などに用いられます。

布袋竹(ほていちく)

分類:イネ科 - タケ亜科 - マダケ属 - ホテイチク

別名:五三竹, 人面竹

特徴:茎径 2~5cm。高さ10m前後まで成長する

矢竹に次いで釣り竿に用いられることの多い竹材です。弾力、反発力が強く延べ竿から磯竿までに利用されます。

淡竹(はちく)

分類:分類:イネ科 - タケ亜科 - マダケ属 - クロチク

別名:アワダケ, 呉竹

特徴:茎径 ~10cm。高さ10m前後まで成長する

竹質は硬く丈夫ですが、布袋竹よりも皮身は薄く穂先への使用には向きませんが、渓流竿やアユ竿の手元材や古竹(二年以上の竹)は磯竿やイシダイ竿にも利用できます。

丸節竹(まるぶしちく)

分類:イネ科 - タケ亜科 - メダケ属 - メダケ

別名:篠竹, 苦竹

特徴:茎径 10~15cm。節の上が丸く膨らんでいる

比較的に皮身が厚く弾性に優れ、古竹の張りの良い物は穂先材に適しています。

グラスロッド

1970年代頃から、高強度、高靭性を持つ軽量素材として注目を集めたグラスファイバーが様々な製品に利用されるようになり、釣り竿にも用いられ竹に代わって竿の材料として主流となっていきました。

カーボンロッド

1980年代頃からは、グラスファイバーに代わり、より軽量なカーボン素材を使ったロッドが登場し、次第に竿の材料はカーボン素材へと移り変わっていきました。